(окончание)

(См. предыдущую статью: Троцкий и Брестский мир.)

Именно в это время Троцкий сослужил свою прославленную службу большевикам. Почти на пустом месте он создал новую армию.

На первых порах военное положение большевиков выглядело в высшей степени безнадежным. Старая армия попросту развалилась; от нее практически ничего не осталось. Ее крохотные осколки – в основном пробольшевистские части на Дону и в других местах – были ни на что не пригодны. Их распустили: лучше было начинать все с начала.

Фактически от русской армии к тому времени не осталось и следа. Кроме одной дивизии латышских стрелков, единственной более или менее организованной силой была Красная гвардия, которая не пополнялась с октября 1917 года. Летом 1918 года новая власть казалась беззащитной.

Для начала Троцкому предстояло найти военных специалистов вне рядов партии. Сам он, конечно, не имел никакой военной подготовки; он выступал всего лишь как главный организатор.

Вопрос стоял даже более широко: сможет ли новая власть вообще продержаться, если она отвергнет всех специалистов – врачей, ученых, техников, инженеров, писателей, интеллигенцию?

Троцкий исходил, естественно, из реального положения вещей: без царских офицеров не обойтись. Но его возможности были ограничены вульгарной формулировкой партийной доктрины: партия впряжет царских офицеров в упряжку только для того, чтобы «выжать их, как лимон, и выбросить прочь». Эта формулировка не только препятствовала привлечению в армию жизненно необходимого офицерского состава, но и оскорбляла чувства самого Троцкого, который был искренне возмущен таким пренебрежительным отношением к людям. Его собственные моральные принципы, ум и уверенность в себе производили благоприятное впечатление на многих царских офицеров, с которыми он разговаривал не надменно, напыщенно или осуждающе, а спокойно, серьезно и прежде всего интеллигентно. Кроме того, он решил обновить офицерский состав за счет нестроевых и младших офицеров.

Но оставался еще более фундаментальный вопрос: Троцкий чувствовал потребность на ходу пересмотреть традиционное марксистское отношение к милитаризму. Ему нужно было найти теоретическое обоснование самого факта создания армии.

Грубая сила фактов ускорила создание новой «идеологии». Большевики теперь не просто защищали свои жизни – они при этом защищали Дело; элементарная самозащита изображалась как чистейший идеализм.

Составной частью этого поворота на 180° было восстановление прежней системы командования, практически исчезнувшей после падения царизма в феврале 1917 года. Партия отвергла принцип выборности командиров и управления армией с помощью солдатских комитетов. Подлинная демократия, провозгласила она, вовсе не означает, что массы на самом деле руководят армией; они всего лишь «контролируют» руководство, которое «представляет» их интересы.

Троцкий ввел принцип, которому суждена была долгая жизнь: параллельно обычному армейскому командованию он назначал политических комиссаров. Эта система, скопированная с института политических комиссаров времен Французской революции, уже применялась Керенским; новаторство Троцкого состояло в том, что система параллельного руководства была распространена на все уровни командования, начиная с командира роты, причем обязанности тоже были распределены соответственно.

Троцкий с красноармейцами

Троцкий ввел в армии централизованное единоначалие, усмиряя – порой с большим трудом и вопреки яростному сопротивлению – бесчисленные бандитствующие партизанские группы анархистов всех мастей. Это было постоянным источником иногда открытой, иногда скрытой оппозиции его политике, особенно когда речь шла о подчинении большевиков бывшим царским генералам.

Троцкий открыл «зеленую улицу» жестокости, присущей всякой гражданской войне: все, вплоть до смертной казни, могло быть оправдано интересами Дела. Полное слияние Троцкого с Великой Идеей делало его неумолимым; слово «безжалостно» стало его любимым выражением. Он казнил одного из адмиралов (Щастного) по обвинению в саботаже. Щастный был назначен самими большевиками; он спас Балтийский флот и, преодолевая огромные трудности, привел его в Кронштадт и в устье Невы. Он пользовался большой популярностью среди матросов; твердая позиция по отношению к новой власти делала его совершенно независимым. Это раздражало Троцкого, который самолично выступил – к тому же единственным – свидетелем; не затруднив себя доказательствами, он просто заявил на суде, что Щастный – опасный государственный преступник, который должен быть «безжалостно» наказан. Многие левые, равно как и матросы, были возмущены этим откровенным политическим убийством.

Лев Троцкий и Красная армия

Троцкий ввел и другую варварскую меру: захват заложников; по его приказу был составлен список родственников офицеров, ушедших на фронт.

Большевистский режим спасло военное поражение Германии осенью 1918 года и последовавший за этим быстрый крах монархий в Германии и Австро-Венгрии; теперь большевики могли посвятить все свои силы разгоравшейся гражданской войне.

Ленин, поглощенный политическими и экономическими проблемами, мало разбирался в военных вопросах, в целом он поддерживал позицию Троцкого в деле централизации, но не был уверен в разумности использования царских офицеров; он был поражен, когда Троцкий сказал ему, что в Красной армии их служит не менее тридцати тысяч. Такой размах позволял пренебречь отдельными возможными случаями измены; Ленин похвалил Троцкого за то, что тот «строит коммунизм» с помощью обломков старого режима. Горькому он сказал: «Назовите мне еще одного человека, который сумел бы в течение одного года организовать почти образцовую армию и к тому же завоевать уважение военных специалистов».

Обе воюющие стороны были необычайно медлительны в организации своих вооруженных сил, но проблема большевиков, хотя им и приходилось защищать пятитысячемильный фронт, была проще, поскольку они занимали центр страны. В ходе сменявшихся друг друга наступлений и контрнаступлений Белая гвардия предприняла три важные атаки: весеннее наступление Колчака из Сибири на Урал и Москву, летнее наступление Деникина на Москву с юга и осеннее наступление Юденича на Петроград.

Эти атаки не были скоординированы. Каждое было отрезано от других громадными расстояниями, развивалось по собственным планам и преследовало свои собственные, зачастую эгоистические цели.

Будучи по существу человеком глубоко штатским, Троцкий вынужден был с головой окунуться в путаницу фронтовых дел. 6 августа 1918 года большевистские части оставили Казань – важнейший пункт на восточном берегу Волги. Стоило белым переправиться через реку, и путь на Москву был бы для них открыт. На следующий день Троцкий лично выехал на фронт, в том самом поезде, в котором ему суждено было прожить, не считая кратких наездов в Москву, в течение двух с половиной лет. В Свияжске, лежащем на другом берегу Волги, против Казани, он застал полный хаос – массовое дезертирство и абсолютную растерянность среди командиров и большевистских комиссаров. Стоя под огнем вражеских орудий, он обратился к охваченным паникой солдатам и командирам с пламенной речью. Собрав их вокруг себя, Троцкий лично повел их обратно на линию огня. В сопровождении кронштадтских моряков он даже совершил ночную вылазку под Казань на разбитом торпедном катере; маленькая флотилия, проведенная кронштадтцами по Волге, заставила замолчать вражескую артиллерию на противоположном берегу. Троцкий вернулся без единой царапины; его присутствие решило судьбу вылазки.

Эта ничем не примечательная, но в данных обстоятельствах решающая битва стала началом военного образования Троцкого. Первый урок, длившийся целый месяц, был посвящен науке останавливать волну панического отступления – ведь даже новые подкрепления, прибывавшие в высоком боевом духе, быстро заражались вялостью и апатией. Под Казанью Троцкий воочию убедился, какие возможности таит в себе твердая решимость противостоять тому, что он называл «трусливым историческим фатализмом».

Бесчисленные телеграфные призывы Троцкого из Казани побудили к действию партийное руководство. Тысячи людей устремились к Казани. В течение месяца большевики сумели отбить не только Казань, но и Симбирск; все Поволжье снова перешло под их контроль. Это совпало с началом открытого большевистского террора, последовавшего за убийством партийного комиссара Урицкого и покушением эсерки Каплан на Ленина.

В конце сентября Троцкий провел в Москве реорганизацию Высшего военного совета в Революционный военный совет; в ходе этой реорганизации он столкнулся с сопротивлением Ворошилова из Десятой армии, самого крупного подразделения Красной армии на юге страны, где теперь сосредотачивались силы белых. 10-я армия оказалась главным камнем преткновения. Руководимая Сталиным, она блокировала все планы Троцкого, направленные на упорядочение и сколачивание всей армии; сам Сталин почти все лето 1918 года находился а Царицыне; в сентябре он стал главным комиссаром Южного фронта. Колчак к тому времени был разбит; у Троцкого было около полумиллиона людей под ружьем и почти полтора миллиона в армии вообще (после того как профсоюзы провели пятидесятипроцентную мобилизацию своего личного состава). После поражения Колчака встал вопрос об его изгнании из Сибири. Троцкий был против преследования разгромленных колчаковских частей: он предпочитал обеспечить безопасность европейской части России, а не подвергаться риску попасть в ловушку в Сибири, где, как предполагалось, у Колчака стояли резервные части. Возникновение весной 1919 года советских режимов в Баварии и Венгрии давало мощную поддержку большевикам и делало еще более целесообразным укрепление Европейского фронта.

Партийные комиссары Восточного фронта обратились непосредственно к Ленину; Троцкий был отозван. Как оказалось, он допустил стратегический просчет, сыграв на руку многочисленным личным врагам, которых сам себе и создал.

После разгрома Колчака Троцкий направился на Украину, где наступление Деникина развертывалось весьма успешно. Большевикам, и без того мало популярным в этих местах, к тому же непрестанно досаждали многочисленные анархистские отряды, партизанские банды, никому не подчинявшаяся Красная гвардия и другие не признававшие закона элементы, рыскавшие повсюду в обстановке почти полной дезорганизации и хаоса.

Лев Троцкий

За Южный фронт отвечал Сталин; он сделал все возможное, чтобы максимальным образом использовать против Троцкого его ошибки и неудачи; ему удалось обыграть Троцкого в двух важнейших вопросах – в вопросе об отстранении назначенного Троцким командующего Восточным фронтом и в вопросе о перестройке Реввоенсовета. Сам Троцкий был оставлен председателем, но его приближенные были изгнаны и заменены комиссарами, которые конфликтовали с ним и которым покровительствовал Сталин.

Троцкий потерпел унизительное поражение и в третьем важном столкновении – по поводу Южного фронта, где линии Деникина тянулись от Волги и Дона до украинских степей на западе. Основные силы Деникина составляли донские казаки и Белая гвардия. Троцкий предлагал атаковать Белую гвардию, которая наступала на центральном и западном участках фронта. Он рассчитывал сыграть на отсутствии внутреннего единства между этими двумя частями деникинской армии и рекомендовал наступать на Харьков и Донбасс, чтобы отсечь казаков от Белой гвардии и использовать преимущества района, населенного просоветским и относительно пролетарским людом. Фактически он пытался опровергнуть чисто военные возражения командующего фронтом, исходя из веских общетеоретических социальных и экономических соображений. Эти соображения были снова отвергнуты Политбюро, которое постановило развернуть главную атаку на восточном направлении.

Через несколько недель фронт рухнул; Деникин занял почти всю Украину, включая Киев; он двигался кратчайшим путем на Москву.

Новая власть снова оказалась на грани катастрофы: Москва могла пасть. Троцкий снова потребовал перебросить основную часть армии с востока в центр для защиты Москвы. Предложение, хотя и с колебаниями, было наконец принято: в начале октября 1919 года армия Деникина подошла к Туле, последнему крупному городу перед Москвой, и одновременно Белая гвардия Юденича, вооруженная и поддержанная англичанами и их флотом, была уже почти в предместьях Петрограда.

Предложения Троцкого были приняты с опасным запозданием. Настроения в Политбюро круто изменились; даже Сталин присоединился к единодушному осуждению прежней стратегии. Троцкий воспрянул духом, ощутил очередной прилив энергии, который всегда испытывал, когда напряженная и опасная ситуация выдвигала его на передний край поддающихся контролю событий. Его оперативный план был приведен в исполнение; линия фронта была существенно сокращена; боеприпасы начали поступать в изобилии. К этому моменту вражеские линии оказались чрезвычайно растянутыми. Вступил в игру и моральный фактор, который всегда был, так сказать, специальностью Троцкого. Он призывал бойцов совершить героические дела; его ораторские таланты очередной раз снискали бурные аплодисменты.

Заседание Политбюро, состоявшееся 15 октября, было мрачным: царило ощущение, что Петроград придется сдать. Ленин требовал любой ценой защищать Москву, но и Троцкий и Сталин энергично отстаивали необходимость защиты обоих городов. Позиция Троцкого была частично продиктована тем, что сдача Петрограда произвела бы самое гнетущее впечатление на всех, кто поддерживал Советы. Он вызвался лично заняться обороной Петрограда и изложил членам Политбюро план чрезвычайных мер, включавших полную мобилизацию. На следующий день, не дожидаясь, пока Политбюро одобрит его план, он уже был в пути.

В Петрограде Троцкий застал полнейший развал и растерянность. Армия Юденича уже захватила Красное Село на окраине города.

Вот что сообщает сам Троцкий.

«Я застал самое ужасное замешательство. Все трещало по швам. Войска отступали в полном беспорядке. Штаб армии взывал к коммунистам, коммунисты – к Зиновьеву. Зиновьев был центром всеобщей растерянности. Свердлов сказал мне: «Зиновьев – это воплощение паники». В спокойное время, когда, по словам Ленина, нечего было бояться, Зиновьев легко возносился на седьмое небо. Но стоило положению пошатнуться, и Зиновьев обычно ложился на диван – не метафорически, а в прямом смысле – и начинал вздыхать. С 1917 года я убедился, что у Зиновьева нет промежуточных состояний – или на седьмом небе, или на диване. На этот раз я застал его на диване».

Вот свидетельство очевидца:

«Присутствие Троцкого сказалось сразу же, подобно прибытию свежих подкреплений. Дисциплина была восстановлена. Неспособные были отстранены. Его четкие и ясные приказы тотчас обнаружили наличие твердой хозяйской руки. Началась внутренняя перегруппировка. Связь, до сих пор бездействующая, стала налаживаться. Служба снабжения начала функционировать. Дезертирство резко сократилось. Повсюду начали работать военные трибуналы. Все начали сознавать, что есть только один путь – вперед. Троцкий вникал в каждую деталь, вкладывая в дело свою кипучую, неуемную энергию и поразительное самообладание».

Через неделю после прибытия Троцкого в Петроград большевистские части перехватили инициативу. Белая гвардия, моральный дух которой был подорван коррупцией, апатией, внутренним разбродом и воспален еврейскими погромами, которые, по словам Деникина, «влияли также на боевой дух частей, развращали их сознание и разрушали дисциплину», повсюду терпела поражения.

С конца 1919 года участие Троцкого в военных делах резко сократилось. Хотя он и был создателем армии, его с самого начала мучительно раздражала необходимость сочетать командование с неизбежной текучкой и интригами.

Свой сороковой день рождения Троцкий встретил в Москве; шла вторая годовщина октябрьского переворота.

Находившийся в зените своей карьеры и в высшей точке своей судьбы, Троцкий, только что доложивший ЦИКу Советов о триумфе советской власти, был провозглашен архитектором ее победы и с помпой награжден орденом Красного Знамени.

Но даже в этом его триумфе прозвучала неприятная нота: Сталин, который не присутствовал на церемонии и не принимал никакого участия в отчаянной защите Петрограда, получил ту же награду. Троцкий отмечает этот инцидент с явным раздражением.

Еврейское происхождение Троцкого сыграло определенную роль в гражданской войне. Все, кто выступал против февральского и октябрьского переворотов, использовали классическую формулу: «Ж.ды виноваты». Любопытно, однако, что, за исключением отдельных, более или менее «выдающихся» личностей вроде самого Троцкого, Зиновьева, Свердлова и Каменева (полуеврея), большевики практически не имели сторонников среди евреев. Евреи как национальная группа еще долгие годы не могли примириться с новой властью. Практически большевистский переворот был разрушителен для еврейской общины. Один только причиненный ей материальный ущерб был оценен в четыре-пять миллиардов рублей. А главное, поскольку около 80% евреев были лавочниками, мелкими торговцами и тому подобное, «национализация частных предприятий и особенно запрещение частной торговли выбили почву из-под ног евреев». Что же касается их гражданского состояния, то «35% еврейского населения были лишены всех прав; соответствующая прослойка среди нееврейского населения не превышала 6%». Как сказал главный раввин Москвы Яков Мазе, «Троцкие делают революцию, а Бронштейны платят по счету». Молва утверждает, что когда Троцкий однажды отклонил какую-то просьбу Мазе о помощи еврейской общине, он произнес следующие слова: «Я революционер и большевик, а не еврей». Любопытно, что, хотя Троцкий сослался на свое еврейское происхождение, когда отклонял предложение Ленина назначить его комиссаром иностранных дел, он даже не упомянул об этом, когда был назначен военным комиссаром – пост, куда более приметный в разгар борьбы не на жизнь, а на смерть. И уж несомненно можно усмотреть высшую иронию судьбы в том, что «ответственными за большевистский переворот зачастую считают евреев, которые на самом деле от него пострадали, тогда как роль немецкого генерального штаба и министерства иностранных дел, поддерживавших большевиков как до, так и после переворота, так и осталась неразоблаченной». Главное действующее лицо этого сговора, генерал Людендорф, стал позднее последователем Гитлера, основная маниакальная идея которого была связана, конечно же, с «еврейско-большевистским» заговором, направленным на мировое господство.

Ключевая роль, сыгранная во всем этом деле русско-еврейским марксистом Гельфандом, мастерским штрихом завершает эту шутку истории.

Создание Красной армии

Основная часть вооруженных сил РСФСР периода Гражданской войны, официальное наименование сухопутных войск РСФСР – СССР в 1918-1946 гг. Возникла из Красной гвардии. Об образовании Красной армии было объявлено в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», утвержденной 03.01.1918 ВЦИК. 15.01.1918 В.И. Ленин подписал декрет о создании РККА. Формирования РККА получили боевое крещение при отражении немецкого наступления на Петроград в феврале – марте 1918 г. После заключения Брестского мира в Советской России началась полномасштабная работа по созданию РККА под руководством созданного 04.03.1918 Высшего Военного Совета (штаб ВВС отчасти был создан на основе прежней Ставки Верховного главнокомандующего, а позднее на основе штаба совета возник Полевой штаб Реввоенсовета Республики (РВСР)). Важным шагом по укреплению Красной армии и по привлечению в нее бывших офицеров стал приказ Высшего Военного Совета от 21 марта 1918 г., отменивший выборное начало. Для перехода от добровольческого принципа комплектования армии ко всеобщей воинской повинности был необходим военно-административный аппарат, который удалось создать в Советской России весной 1918 г. Важным преимуществом большевиков над их противниками стала возможность опереться на готовый аппарат управления старой армии.

22-23 марта 1918 г. на совещании Высшего военного совета было принято решение о том, что основным соединением РККА станет дивизия. В двадцатых числах апреля 1918 г. были опубликованы штаты частей и соединений. В те же дни была завершена работа над планом формирования и развертывания миллионной армии.

Создание военных органов и военных округов

В апреле 1918 г. под руководством ВВС развернулось формирование органов местного военного управления, в т.ч. военных округов (Беломорского, Ярославского, Московского, Орловского, Приуральского, Приволжского и Северо-Кавказского), а также окружных, губернских, уездных и волостных комиссариатов по военным делам. При формировании военно-окружной системы большевиками использовались фронтовые и армейские штабы старой армии, прежние корпусные штабы сыграли роль в формировании штабов войск завесы. Прежние военные округа были упразднены. Новые округа формировались, объединяя губернии по составу населения. На протяжении 1918-1922 гг. было сформировано или восстановлено (после захвата белыми или ликвидации) 27 военных округов. Округа сыграли важнейшую роль в формировании Красной армии. Тыловые округа подчинялись ВГШ, прифронтовые – Полевому штабу РВСР, РВС фронтов и армий. На местах была создана сеть губернских, уездных и волостных военных комиссариатов. К концу Гражданской войны имелось 88 губернских и 617 уездных военкоматов. Численность волостных военкоматов измерялась тысячами.

В начале июля 1918 г. 5-й Всероссийский съезд советов постановил, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 40 лет должен защищать Советскую Россию. Армия стала комплектоваться не добровольно, а по призыву, что положило начало формированию массовой Красной армии.

Организация политического аппарата РККА

Формировался политический аппарат РККА. К марту 1918 г. для организации партийного контроля и наведения порядка в войсках сформировался институт комиссаров (по два во всех частях, штабах и учреждениях). Органом, контролировавшим их работу, стало Всероссийское бюро военных комиссаров во главе с К.К. Юреневым, созданное первоначально при ВВС. К концу 1920 г. партийно-комсомольская прослойка в РККА составляла около 7%, коммунисты составляли 20% командного состава РККА. К 1 октября 1919 г. в армии было, по некоторым данным, до 180 000 членов партии, а к августу 1920 г. – свыше 278 000. За время Гражданской войны на фронте погибло свыше 50 000 большевиков. Для укрепления РККА коммунистами неоднократно проводились партийные мобилизации.

ВВС организовал учет воинских частей, соединил их в отряды завесы под руководством опытных военных руководителей. Силы завесы были сгруппированы на наиболее важных направлениях (Северный участок и Петроградский район завесы, Западный участок и Московский район обороны, позднее постановлением ВВС от 4 августа 1918 г. на основе Воронежского района Западного участка завесы был сформирован Южный участок завесы, а 6 августа для обороны от интервентов и белых на Севере был создан Северо-Восточный участок завесы). В подчинении участков и районов находились отряды завесы, которые согласно предписанию ВВС от 3 мая 1918 г. развертывались в территориальные дивизии, получившие наименования по названиям соответствующих губерний. Первый призыв в Красную армию прошел уже 12 июня 1918 г. ВВС наметил план формирования 30 дивизий. 8 мая 1918 г. на базе ГУГШ (т.е. Генерального штаба) и Главного штаба был создан Всероссийский главный штаб (ВГШ).

РВСР

2 сентября 1918 г. постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета по инициативе Троцкого и председателя ВЦИК Я.М. Свердлова был создан РВСР, к которому отошли функции ВВС, оперативного и военно-статистического отделов ВГШ и наркомата по военным делам. Состав нового органа был следующим: председатель Л.Д. Троцкий, члены: К.Х. Данишевский, П.А. Кобозев, К.А. Мехоношин, Ф.Ф. Раскольников, А.П. Розенгольц, И.Н. Смирнов и главнокомандующий всеми вооруженными силами республики. Штаб ВВС был преобразован в штаб РВСР. Начальником штаба РВСР стал Н.И. Раттэль, ранее стоявший во главе штаба ВВС.

РВСР постепенно были подчинены практически все органы военного управления: главнокомандующий, Высшая военная инспекция, Военно-законодательный совет, Всероссийское бюро военных комиссаров (упразднено в 1919 г., функции отошли к Политотделу, позднее преобразованному в Политическое управление РВСР), управление делами РВСР, Полевой штаб, ВГШ, Революционный военный трибунал республики, Центральное управление по снабжению армии, Высшая аттестационная комиссия, Главное военно-санитарное управление. Фактически РВСР поглотил наркомат по военным делам, тем более что ключевые посты в этих двух органах занимали одни и те же лица – нарком по военным делам Л.Д. Троцкий, он же – председатель РВСР и его заместитель в обоих органах Э.М. Склянский. Таким образом, на РВСР было возложено решение важнейших вопросов обороны страны. В результате преобразований РВСР стал высшим органом военного управления Советской России. По замыслу своих создателей он должен был быть коллегиальным, однако реалии Гражданской войны привели к тому, что при фиктивном наличии большого числа членов реально участвовали в заседаниях немногие, и работа РВСР сосредоточилась в руках находившегося в Москве Склянского, тогда как Троцкий самое горячее время Гражданской войны провел в разъездах по фронтам, организуя военное управление на местах.

Пост главнокомандующего всеми вооруженными силами республики был введен в Советской России постановлением Президиума ВЦИК 2 сентября 1918 г. Первым главкомом стал главнокомандующий Восточным фронтом бывший полковник И.И. Вацетис. В июле 1919 г. его сменил бывший полковник С.С. Каменев.

Штаб РВСР, возникший 6 сентября 1918 г., был развернут в Полевой штаб РВСР, фактически ставший советской Ставкой эпохи Гражданской войны. Во главе штаба стояли бывшие генералы-генштабисты Н.И. Раттэль, Ф.В. Костяев, М.Д. Бонч-Бруевич и П.П. Лебедев.

Полевой штаб непосредственно подчинялся главкому. Структура Полевого штаба включала отделы: оперативный (отделения: 1-е и 2-е оперативные, общее, картографическое, служба связи и журнальная часть), разведывательный (отделения: 1-е (войсковая разведка) и 2-е (агентурная разведка) разведывательные отделения, общее отделение и журнальная часть), отчетный (дежурство) (отделения: учетное (инспекторское), общее, хозяйственное) и военно-политический. Как и в ВГШ, структура менялась. Были созданы управления: оперативное (отделения: оперативное, общее, разведывательное, служба связи), организационное (учетно-организационное отделение; позднее – административно-учетное управление с учетно-организационным отделением), регистрационное (агентурный отдел, агентурное отделение), военный контроль, Центральное управление военных сообщений и Полевое управление воздушного флота. Важным достижением советского военного строительства было то, что, наконец, воплотилась в жизнь мечта многих генштабистов старой школы: Полевой штаб был освобожден от организационных и снабженческих вопросов и мог сосредоточиться на оперативной работе.

30 сентября 1918 г. был создан Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством В.И. Ленина, призванный координировать решение военных вопросов с гражданскими ведомствами, а также сдерживать ставшую практически неограниченной власть председателя РВСР Троцкого.

Структура полевого управления фронтов была следующей. Во главе фронта стоял Революционный военный совет (РВС), которому подчинялись штаб фронта, реввоентрибунал, политотдел, военный контроль (контрразведка), и управление начальника снабжений армий фронта. Штаб фронта включал управления: оперативное (отделения: оперативное, разведывательное, общее, связи, морское, топографическое), административное и военных сообщений, инспекции пехоты, артиллерии, кавалерии, инженеров, управление начальника авиации и воздухоплавания.

Фронты Красной армии в годы Гражданской войны

В годы Гражданской войны было создано 11 основных фронтов Красной армии (Восточный 13 июня 1918 – 15 января 1920 г.; Западный 19 февраля 1919 – 8 апреля 1924 г.; Кавказский 16 января 1920 – 29 мая 1921 г.; Каспийско-Кавказский 8 декабря 1918 – 13 марта 1919 г.; Северный 11 сентября 1918 – 19 февраля 1919 г.; Туркестанский 14 августа 1919 – июнь 1926 г.; Украинский 4 января – 15 июня 1919 г.; Юго-Восточный 1 октября 1919 – 6 января 1920 г.; Юго-Западный 10 января – 31 декабря 1920 г.; Южный 11 сентября 1918 – 10 января 1920 г.; Южный (второго формирования) 21 сентября – 10 декабря 1920 г.).

Армии в РККА в годы Гражданской войны

За период Гражданской войны в РККА было создано 33 регулярных армии, в том числе две конных. Армии входили в состав фронтов. Полевое управление армий составляли: РВС, штаб с отделами: оперативным, административным, военных сообщений и инспекторами пехоты, кавалерии, инженеров, политический отдел, ревтрибунал, Особый отдел. В оперативном отделе имелись отделения: разведывательное, связи, авиации и воздухоплавания. Командующий армией был членом РВС. Назначения в РВС фронтов и армий осуществлял РВСР. Важнейшую функцию выполняли запасные армии, дававшие фронту готовые пополнения.

Основным соединением РККА стала стрелковая дивизия, организованная по троичной схеме – из трех бригад по три полка в каждой. Полки состояли из трех батальонов, в батальоне было три роты. По штату в дивизии полагалось иметь около 60 000 человек, 9 артдивизионов, автоброневой отряд, авиадивизион (18 самолетов), кавалерийский дивизион и другие части. Подобный штат оказался слишком громоздким, фактическая численность дивизий составляла до 15 тысяч человек, что соответствовало корпусу в белых армиях. Поскольку штаты не соблюдались, состав различных дивизий сильно различался.

На протяжении 1918-1920 гг. РККА постепенно крепла и усиливалась. В октябре 1918 г. красные могли выставить 30 пехотных дивизий, а в сентябре 1919 г. – уже 62. В начале 1919 г. имелось только 3 кавалерийских дивизии, а в конце 1920 г. – уже 22. Весной 1919 г. армия насчитывала порядка 440 000 штыков и сабель при 2000 орудий и 7200 пулеметах только в боевых частях, а общая численность превысила 1,5 млн. человек. Тогда было достигнуто превосходство в силах над белыми, которое затем возрастало. К концу 1920 г. численность РККА превысила 5 млн. человек, при боевом составе около 700 000 человек.

Мобилизованы были командные кадры в лице десятков тысяч бывших офицеров. В ноябре 1918 г. был издан приказ РВСР о призыве всех бывших обер-офицеров до 50 лет, штаб-офицеров до 55 лет и генералов до 60 лет. По итогам этого приказа РККА получила порядка 50 000 военных специалистов. Общая численность военспецов РККА была ещё выше (к концу 1920 г. – до 75 000 человек). Против политики привлечения военспецов выступала «военная оппозиция».

Подготовка кадров

К концу 1919 г. РККА включала уже 17 армий. К 1 января 1920 г. РККА на фронте и в тылу насчитывала 3 000 000 человек. К 1 октября 1920 г. при общей численности РККА в 5 498 000 человек на фронтах находилось 2 361 000 человек, 391 000 в запасных армиях, 159 000 в трудовых армиях и 2 587 000 – в военных округах. К 1 января 1921 г. РККА насчитывала 4 213 497 едоков, а боевой состав включал 1 264 391 человек или 30% от общего количества. На фронтах находились 85 стрелковых дивизий, 39 отдельных стрелковых бригад, 27 кавалерийских дивизий, 7 отдельных кавалерийских бригад, 294 легких артдивизиона, 85 гаубичных артдивизионов, 85 полевых тяжёлых артдивизионов (всего 4888 орудий разных систем). Всего в 1918-1920 гг. было призвано в Красную армию 6 707 588 человек. Важным преимуществом РККА была её сравнительная социальная однородность (к концу Гражданской войны, на сентябрь 1922 г. в РККА служило 18,8% рабочих, 68% крестьян, 13,2% прочих. К осени 1920 г. в РККА было разработано 29 различных уставов, еще 28 находились в работе.

Дезертирство в РККА

Серьезной проблемой для Советской России было дезертирство. Борьба с ним была централизована и сосредоточена с 25 декабря 1918 г. в Центральной временной комиссии по борьбе с дезертирством из представителей военного ведомства, партии и НКВД. Местные органы были представлены соответствующими губернскими комиссиями. Только при облавах на дезертиров в 1919-1920 гг. было задержано 837 000 человек. В результате амнистий и разъяснительной работы с середины 1919 по середину 1920 г. добровольно явились более 1,5 млн. дезертиров.

Вооружение РККА

На советской территории в 1919 г. было выпущено 460 055 винтовок, 77 560 револьверов, свыше 340 млн. винтовочных патронов, 6256 пулемётов, 22 229 шашек, 152 трёхдюймовых орудия, 83 трёхдюймовых орудия других типов (зенитные, горные, короткие), 24 42-линейных скорострельных пушки, 78 48-линейных гаубиц, 29 6-дюймовых крепостных гаубиц, около 185 000 снарядов, 258 аэропланов (еще 50 отремонтировано). В 1920 г. выпущено было 426 994 винтовки (около 300 000 отремонтировано), 38 252 револьвера, свыше 411 млн. винтовочных патронов, 4459 пулемётов, 230 трёхдюймовых орудий, 58 трёхдюймовых орудий других типов, 12 42-линейных скорострельных пушек, 20 48-линейных гаубиц, 35 6-дюймовых крепостных гаубиц, 1,8 млн. снарядов.

Основным родом сухопутных войск была пехота, ударной маневренной силой — конница. В 1919 г. был создан конный корпус С.М. Буденного, затем развернутый в 1-ю Конную армию. В 1920 г. была создана 2-я Конная армия Ф.К. Миронова.

Красная армия была превращена большевиками в эффективное средство широкого распространения своих идей в народных массах. К 1 октября 1919 г. большевики открыли 3800 красноармейских школ грамоты, в 1920 г. их количество достигло 5950. К лету 1920 г. действовало свыше 1000 красноармейских театров.

Красная армия одержала победу в Гражданской войне. Были разбиты многочисленные антибольшевистские армии на Юге, Востоке, Севере и Северо-Западе страны. В ходе Гражданской войны отличились многие командиры, комиссары и красноармейцы. Орденом Красного Знамени были награждены около 15 000 человек. Почетным Революционным Красным Знаменем были отмечены 2 армии, 42 дивизии, 4 бригады, 176 полков.

После Гражданской войны Красная армия подверглась существенному сокращению примерно в 10 раз (к середине 1920-х гг.).

«Демон революции»

Роль Троцкого в революции 1917 года была ключевой. Можно даже говорить о том, что без его участия она бы потерпела крах. По оценке американского историка Ричарда Пайпса, Троцкий фактически возглавлял большевиков в Петрограде во время отсутствия Владимира Ленина, когда тот скрывался в Финляндии.

Значение Троцкого для революции сложно переоценить. 12 октября 1917 года он в качестве председателя Петросовета сформировал Военно-революционный комитет. Иосиф Сталин, который в будущем станет главным врагом Троцкого, в 1918 году писал: «Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета товарища Троцкого». При наступлении на Петроград войск генерала Петра Краснова в октябре (ноябре) 1917 года Троцкий лично организовывал оборону города.

Троцкого называли «демоном революции», но он же был и одним из её экономистом.

В Петроград Троцкий приехал из Нью-Йорка. В книге американского историка Энтони Саттона «Уолл-стрит и большевистская революция» про Троцкого написано, что он был тесно связан с воротилами Уолл-Стрит и в Россию отправился при щедрой финансовой поддержке тогдашнего американского президента Вудро Вильсона. Если верить Саттону, Вильсон лично выдал Троцкому паспорт и выделил «демону революции» 10 000 долларов (более 200 000 долларов в пересчете на нынешние деньги).

Эти сведения, однако, спорны. Сам Лев Давидович так прокомментировал в газете «Новая жизнь» слухи о долларах от банкиров:

«Относительно истории с 10 тыс. марок или долларов, то ни мое

правительство, ни я об этом ничего не знали до появления сведений о ней

уже здесь, в российских кругах и российском печати». Далее Троцкий писал:

«За два дня до моего отъезда из Нью-Йорка в Европу мои немецкие единомышленники устроили мне» прощальный митинг. На этом митинге состоялся сбор на русскую революцию. Сбор дал $310″.

Однако другой историк, опять же американец, Сэм Ландерс, в 90-х годах нашел в архивах доказательства того, что деньги Троцкий все-таки в Россию привозил. В количестве 32000 долларов от шведского социалиста Карла Моора.

«Троцкий» перенаправляется сюда. Для использования в других целях, см Троцкий (значения) .

- Лев Троцкий ( русский )

- Лев Троцький ( украинский )

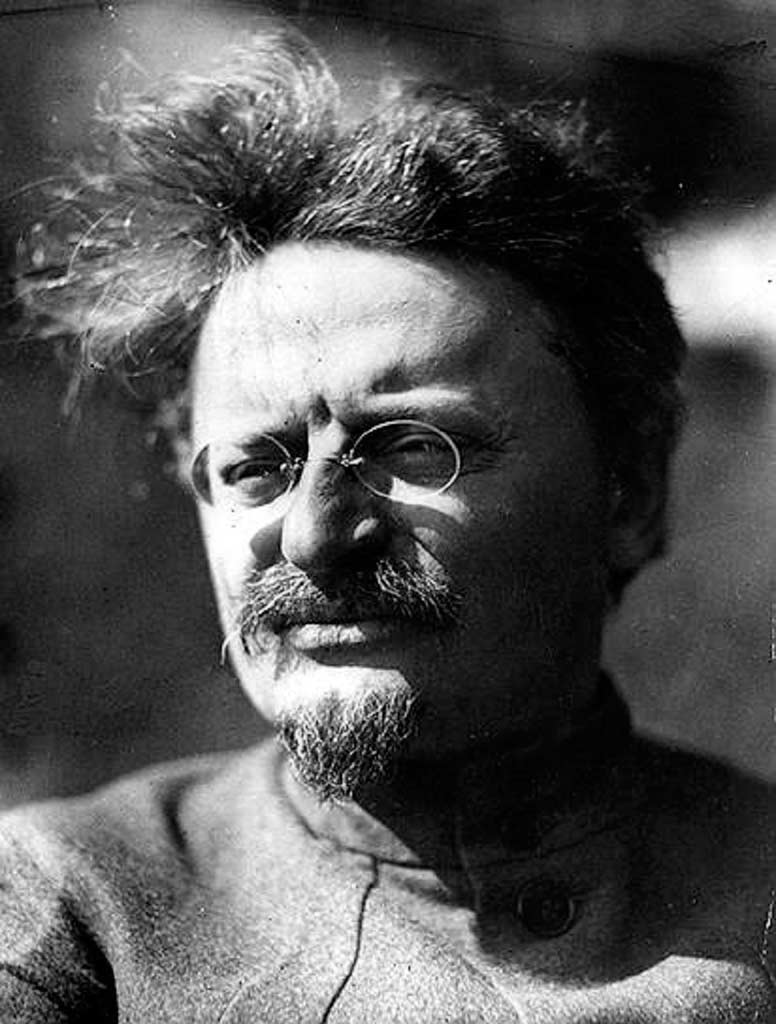

Фотография Троцкого, появившаяся на обложке журнала Прожектор в январе 1924 г.

В должности

13 марта 1918 г. — 6 января 1925 г.

Николай Подвойский

Михаил Фрунзе

В офисе

8 ноября 1917 — 13 марта 1918

Владимир Ленин

Михаил Терещенко

Георгий Чичерин

В офисе

8 октября — 8 ноября 1917 г.

Николай Чхеидзе

Григорий Зиновьев

Занимал должность

10 октября 1917 г. — 23 октября 1926 г.

Лев Давидович Бронштейн

7 ноября 1879 г.

Яновка , Елисаветградский уезд , Херсонская губерния , Российская империя

(ныне Украина )

21 августа 1940 г. (60 лет),

Койоакан , Мехико , Мексика

Убийство

- Русский (1879–1917)

- Советский (1917–1932)

- Без гражданства (1932–1940)

- украинец

- русский

- Социал-демократическая рабочая партия (1898–1912)

- Социал-демократическая рабочая партия (большевики) (1912–1918)

- Российская коммунистическая партия (большевики) (1918–1925)

- Всесоюзная коммунистическая партия (б) (1925–27)

- ( м. 1899; див. 1902)

- ( м. 1903 г.)

- Зинаида Волкова

- Нина Невельсон

- Лев Седов

- Сергей Седов

Лев Давидович Бронштейн (7 ноября 1879 — 21 августа 1940), более известный как Лев Троцкий ( / т г ɒ т с к я / ), был русский революционер, политический теоретик и политик. Идеологически коммунист , он разработал вариант марксизма, известный как троцкизм .

Троцкий вступил в партию большевиков за несколько недель до Октябрьской революции и стал одним из лидеров партии. Находясь в правительстве, Троцкий первоначально занимал пост комиссара иностранных дел и участвовал в переговорах в Брест-Литовске с Германией, когда Россия вышла из Первой мировой войны . Троцкий стал более заметным с марта 1918 года по январь 1925 года как лидер Красной армии на посту комиссара по военным и морским делам. Троцкий был жизненно важной фигурой в победе красных в Гражданской войне в России . Он был одним из семи членов первого Политбюро .

После подъема Иосифа Сталина , Троцкий был отстранен от должности и в конце концов изгнали из Советского Союза в феврале 1929 года он провел остаток своей жизни в ссылке и был убит в 1940 году в Мехико по Рамон Меркадер , советский НКВД агента.

Троцкий открыто критиковал сталинизм . Он был выписан из учебников истории при Сталине и был одним из немногих советских политических деятелей, не реабилитированных советской администрацией при Никите Хрущеве в 1950-х годах.