«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных революционному прошлому нашей страны. Вместе с российскими историками, политиками и политологами мы вспоминаем ключевые события, фигуры и явления тех лет. Почему в начале XX века резко упал престиж Русской православной церкви? Какое влияние на культуру Серебряного века оказали русские внецерковные секты? Как расцерковление русского общества повлияло на его поведение в годы Первой мировой войны? Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Владислав Аксенов.

Содержание

Социалисты в рясах

Можно ли говорить о серьезном кризисе веры и расколе между официальной церковью и ее прихожанами в России начала XX века?

Сейчас некоторые публицисты и даже историки пытаются объяснить революцию 1917 года тем, что якобы народ отвернулся от Бога и был за это наказан. На самом деле причина событий 1917 года не в духовном кризисе. Во второй половине XIX века после реформ Александра II в России развернулись модернизационные процессы. В результате отмены крепостного права в стране произошли демографические и социальные изменения, а взамен прежней патриархальной семьи возникла новая нуклеарная семья.

Что это такое?

Это семья, состоящая только из супругов и их детей. Нуклеарная семья формирует совершенно новый тип отношений и ставит перед обществом ряд сложных вопросов, в том числе связанных с женской эмансипацией, упрощением процедуры развода. Очевидно, это все входило в противоречие с догматами Русской православной церкви, ее взглядами на институт семьи.

Нужно еще учитывать, что к началу XX века перестала действовать знаменитая уваровская триада «православие, самодержавие, народность». Она не только не работала на практике, но и несла в себе внутреннее идеологическое противоречие, поскольку со времен Петра I церковь была частью государственного аппарата, то есть «самодержавие» поглотило «православие».

Подчиненное положение Русской православной церкви отчасти предопределило духовный кризис начала XX века. Причем этот кризис выражался не только в противоречиях между духовенством и прихожанами, но и во внутреннем состоянии самой церкви. Поэтому еще с 90-х годов XIX века в церковной среде началось брожение.

Поместный собор Православной Российской Церкви в 1917 году

Фото: Wikipedia

В чем это проявлялось?

Часть духовенства тяготилась подчиненным статусом церкви, поэтому возникло обновленческое движение, выступающее за созыв Поместного собора и восстановление патриаршества.

То есть духовенство не было монолитным сословием?

Клир подразделялся на три степени иерархии: низшее, среднее и высшее духовенство. Отношения между ними были непростые, в том числе из-за огромной разницы в их материальном положении. Например, ежегодный доход епископа или митрополита мог превышать двадцать тысяч рублей, а обычный приходской священник получал лишь около ста рублей в год. Отсюда и конфликты.

Известны случаи доносов священников низших категорий в Синод на высших на злоупотребление своим положением, на неправедное поведение (пьянство, прелюбодеяния). Причем после проводимых проверок эти обвинения чаще всего подтверждались, однако епархиальное начальство предпочитало избегать огласки, и провинившихся священников попросту переводили в другую епархию, где они продолжали заниматься тем же, к чему привыкли.

В самой церкви причину усматривали в снижении уровня образования приходского духовенства (по сравнению с XIX веком) и бегством из духовного сословия наиболее талантливых людей. Например, в Пермской епархии в 1915 году с богословским образованием были только 35 процентов священников. Такая картина была характерна для Урала и Сибири, в центральных епархиях ситуация была получше.

Правда ли, что в церковной среде были свои социалисты и даже революционеры?

Как и во многих странах Европы, в конце XIX века в России набирал популярность христианский социализм с его идеей совместить христианскую этику и социалистическую идеологию. В это время не только многие светские мыслители обращались к религии, но и некоторые священники увлекались философией, в том числе социалистическими учениями.

Самый известный пример такого рода — архимандрит Михаил (Семенов), который пошел на конфликт с Синодом, в 1906 году вступил в Трудовую народно-социалистическую партию, выпускал революционные брошюры, а потом перешел в старообрядчество, в котором увидел альтернативу казенному православию. Вообще, среди российского духовенства были представители всего политического спектра, включая социал-демократов. Например, казанский и самарский губернаторы в 1914 году характеризовали местное духовенство как левое.

С другой стороны, росло число так называемых «братцев» из народа. В ряде случаев это были бывшие прихожане. Неудовлетворенные проповедями своих священников, они сами начинали проповедовать. «Братцы» разговаривали с народом на простом и понятном языке, их популярность была огромной. Церковь нередко объявляла их еретиками, что не укрепляло ее авторитет в массе верующих.

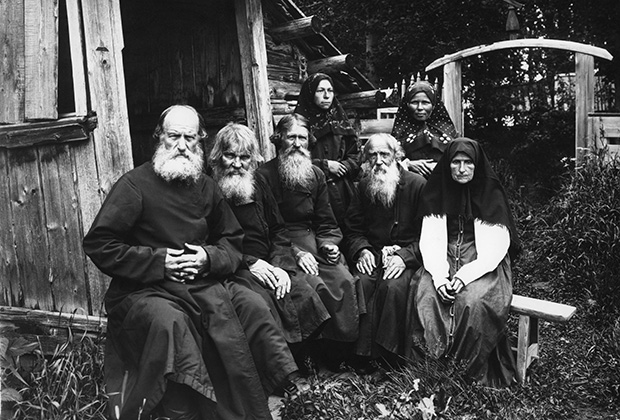

Старообрядцы в Российской империи, 1897 год

Фото: Максим Дмитриев / ТАСС

Разводы и суициды

Иными словами, к началу XX века официальная церковь перестала удовлетворять объективные потребности быстро меняющегося общества и вела себя очень негибко?

Да, можно и так сказать. Взять, например, проблему разводов, резко обострившуюся с началом Первой мировой войны. Уходя на фронт, призывники пытались как можно скорее юридически оформить отношения со своими женщинами, чтобы в случае гибели мужа те могли претендовать на пособия или компенсации. Но церковь в большинстве случаев категорически отказывалась регистрировать браки в пост или какой-либо престольный праздник. Любопытна реакция россиян на эти запреты: в 1914 году на дни постов приходятся максимумы зачатий.

Другой пример, иллюстрирующий негибкую позицию церкви, связан с резким ростом самоубийств во время Первой мировой войны. По законам Российской империи, любую смерть документально фиксировали три должностных лица: полицейский, врач и священник. Зачастую полицейский и врач предлагали оформить самоубийство как результат умопомешательства, поскольку это позволяло похоронить человека по христианскому обряду.

Но священники проявляли неуместную принципиальность и не шли навстречу несчастным родственникам покойного, отказывая в его отпевании и погребении внутри церковной ограды. Понятно, что столь нечуткое отношение к пастве не прибавляло любви прихожан к духовенству, особенно когда дело касалось самоубийств подростков.

Мозаичная религиозность

В чем, на ваш взгляд, выражалась мозаичность русского религиозного сознания, о котором вы упоминали в своих научных публикациях?

Я цитировал религиозного философа начала XX века Льва Тихомирова, который отмечал, что в религиозном сознании россиян переплетались языческие пережитки, православные и рациональные представления. Подобная мозаичность тоже была следствием кризиса веры в России, совершенно по-разному проявлявшаяся в деревне и городе.

В конце XIX века многочисленные экспедиции Этнографического бюро под руководством князя Вячеслава Николаевича Тенишева собрали любопытный материал о картине мира русского крестьянства. В анкетных листах 1899 года встречаются средневековые утверждения, что звезды — это глаза ангелов, что при попадании молнии в дом огонь нужно гасить не водой, а только молоком.

Мифологизированность крестьянского сознания мешала развитию земской медицины — деревенские жители предпочитали ходить к знахарям, а не к земским врачам. Лихорадку, например, считали дочерью царя Ирода, и единственным лечением от нее признавали заговор.

Горожане в этом смысле были прогрессивнее?

В городской среде дело обстояло, конечно, получше, но поиски выхода из духовного кризиса обрекали горожан на обращение к различным сектам, к мистической и эзотерической литературе вроде учения небезызвестной Елены Блаватской.

Помимо этого, в крупных городах действовали многочисленные религиозно-философские общества, объединявшие видных деятелей интеллигенции и некоторых священников. На собраниях этих обществ выступали такие одиозные для русской церкви деятели, как Василий Розанов и Дмитрий Мережковский.

Рабочие завода разбивают церковную утварь молотками

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Почему одиозные?

Потому что они в своих духовных поисках попытались выработать новые религиозно-этические постулаты на базе христианства. Отсюда, например, идея Мережковского о «Новой церкви Третьего завета». Его конфликт с церковью не был частным событием, а вытекал из общего разрыва российской художественной интеллигенции с официальным православием. В культуре Серебряного века были явственно выражены традиции сектантства, в частности хлыстовства и скопчества, активно распространявшиеся на фоне революции 1905 года.

Например, на собраниях, устраиваемых публицистом Василием Розановым и поэтами Вячеславом Ивановым и Николаем Минским, проводились мистерии кровопускания и коллективного испития крови. Некоторое время в хлыстовской общине жил поэт Николай Клюев, сбежал оттуда перед угрозой оскопления, однако хлыстовские мотивы сохранил в своем творчестве, повлияв на Есенина и Брюсова.

Влияние хлыстов чувствуется в образах героев-революционеров Блока и Мандельштама. Известный филолог Александр Эткинд отметил, что вся «культура Серебряного века насыщена то явными, то смутными, то скрытыми отсылками к опыту русских сектантов».

С XVIII века русская культура развивалась в неразрывной связи с европейской культурой, а в официальных церковных изданиях Европа нередко демонизировалась, вследствие чего и русские писатели, философы подвергались нападкам со стороны церкви.

Все эти конфликты между церковью и обществом, а также внутри самой церкви вызревали многие десятилетия, а Первая мировая война резко их обострила и вывела на новый уровень.

Психоз Первой мировой войны

Расцерковление российского общества выражалось именно в этом?

Не только. Первой о расцерковлении россиян заговорила сама церковь. Помимо того что люди стали меньше посещать храмы, обострились отношения между миром и клиром. По данным Святейшего Синода, в 1907-1913 годах постоянно росло число жалоб прихожан на священников, случалось, что конфликты заканчивались драками и даже убийствами.

Другое проявление расцерковления — массовый переход паствы некоторых епархий в другие конфессии (старообрядчество, баптизм, различные секты). Отчуждение от официального православия привело к расцвету оккультизма и резкому повышению уровня невротизации российского общества в годы Первой мировой.

Любая война оказывает сильное воздействие на психическое состояние общества. С началом Первой мировой многие психиатры заговорили об эпидемии сумасшествия в России. Точной статистики собрать еще не удалось, но совершенно точно могу сказать, что умопомешательство в те годы было массовым. Помимо этого, существуют достоверные данные о росте в 1914-1915 годах смертности среди душевнобольных, как правило, связанной с самоубийствами.

После «великого отступления» русской армии в 1915 году общество постепенно осознало, что война может затянуться надолго и завершиться не так успешно, как многим казалось в августе 1914-го. Расцвел мистицизм, о чем я уже говорил. Особую популярность приобрели нумерология и гадание на картах, достигшие такого размаха, что в некоторых губерниях власти их официально запрещали.

Молебен о ниспослании победы русским войскам в Первой мировой войне

Фото: РИА Новости

Очень «действенная» мера.

Что вы хотите, для любой российской власти запрет всегда считался самым легким способом решения проблемы. В обществе наблюдался всплеск преступности и нетерпимости. Причем атмосферу всеобщей германофобии и повальной шпиономании сознательно разжигали некоторые круги во власти — прежде всего, окружение главнокомандующего русской армии, великого князя Николая Николаевича, которому надо было найти виновных за неудачи на фронте и за свои собственные ошибки.

Отсюда — немецкие погромы в Москве в октябре 1914-го и в мае 1915 года, травля офицеров и генералов с германскими фамилиями, а также печально известное дело полковника Мясоедова. Впоследствии эта политика обернулась против самой власти: начав поиск предателей и врагов среди обывателей и офицеров, разогретое ксенофобией российское общество закономерным образом нашло «шпионку» уже в лице императрицы Александры Федоровны.

С учетом тесной связи церкви и государства неудивительно, что верховная власть, терпя крах, утянула за собой в пропасть и власть духовную, вызвав всплеск антицерковных настроений в народе в период российской революции.

RFI: Признание Вселенским патриархатом независимой православной церкви в Украине называют одним из важнейших событий уходящего года. Эта новость вызвала новый виток напряженности в отношениях с Россией. Москва отреагировала резко, о чем свидетельствует, в том числе, заявление Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Какими могут быть последствия этого события для отношений между двумя государствами и в целом для православного мира?

Антуан Аржаковский: Важно обрадоваться тому, что есть новая православная церковь, которая признана. Она существовала, но поскольку раньше она не была признана Вселенским патриархатом, то православные христиане не могли объединится. Теперь это случилось. Это позволяет продолжать процесс строительства (украинской) нации. Украина становится независимым и свободным государством. Это важно для будущего православия, потому что это меняет равновесие. Константинополь показал, что он не умер. А в России была такая теория, что Москва является третьим Римом. И что четвертому не бывать, а Константинополь потерял свой авторитет. Константинополь показал, что это вовсе не так, что в православии он занимает главную позицию. Первую среди равных. Это не просто протокольное решение. Это означает реальный авторитет, возможность признавать автокефальные церкви, приглашать их на Всеправославный собор. Это имеет важные последствия для всего православного мира, для экуменизма. Новая православная церковь — по своей природе экуменическая, потому что она старается объединить разных верующих. Поскольку она придерживается логики открытости, то она может открыться и для других церквей: католической, греко-католической., протестантской и т.д.

— Есть еще один важный момент в этом событии. Если Украина, будучи независимым государством, имеет свою независимую церковь, это легче для диалога. Легче будет и для России признать, что Украина действительно является нацией-государством. Президент Путин до сих пор говорит о Новороссии, не видит оригинальность и уникальность украинский истории. Под влиянием лозунга «русского мира» он не понимает, что Украина имеет право говорить о том, что она — из наследниц Киевской Руси.

— Одни видят в этом событии шанс для развития украинской нации, другие — источник нового конфликта внутри Украины. Какое, на ваш взгляд, значение имеет признание независимой церкви с исторической точки зрения?

— Конфликты действительно могут быть, потому что Москва до сих пор не признает того, что православный мир не организован тем эсхатологическим образом, каким представляется Москве — что она является третьим Римом и четвертого не будет. Это шанс сегодня для России понимать, что она — одна из важных церквей. 80 млн православных — русские. Но эта церковь не единственная и не первая: в диптихе православной церкви она занимает пятое место. Могут быть конфликты, особенно в Крыму, где украинское правительство не может установить порядок. Может быть насилие и на других территориях Украине, вокруг Киево-Печерской лавры, а также Почаевского монастыря. Но мне нравится то, что президент Петр Порошенко, депутаты и епископ Епифаний сразу сказали, что они не занимаются прозелитизмом. Важно, чтобы эта церковь развивалась с духом любви, а не клерикализма и империализма.

— Руководство новой Православной церкви Украины (ПЦУ) заявило о готовности к диалогу с руководством Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом 21 декабря заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. «Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду», — заявил предстоятель новой церкви. «Нам нужно вести диалог», — отметил митрополит. Насколько возможно мирное сосуществование? И что необходимо сделать, чтобы избежать возможного внутреннего религиозного конфликта?

— Первые слова епископа очень важны. Во-первых, он молодой, ему 39 лет. Он представляет новое поколение, точно так же, как и владыка Александр Драбинко, который принадлежал раньше Московскому патриархату. Это дает большую надежду. Новое поколение понимает, что сегодня главное — это образование. Епископ Епифаний заявил о том, что образование является приоритетным. Это позволит вести разумный диалог с правительством, обществом, иметь экуменические контакты, вести разумный диалог с Московским патриархатов в Украине. Главное, чтобы не было провокаций и чтобы правительство охраняло приходы. Есть некоторые вопросы, которые не решены до сих пор: например, какими будут отношения вне Украины. Во Франции мы не знаем, какое будущее ждет православный приход, который был под Константинополем. Сейчас патриарх Варфоломей говорит, что необходимо определиться. Могут ли православные украинские приходы иметь прямую связь с епископом Епифанием Украины или они должны зависеть от митрополита Эмманюэля, который представляет патриарха Варфоломея во Франции. Нужно время, чтобы установить хорошие отношения. Главный вопрос, на мой взгляд, заключается не в том, что произойдет в Украине, а за границей.

— Верховная рада приняла закон, согласно которому Украинская церковь Московского патриархата должна указать в своем наименовании на принадлежность к РПЦ. В документе говорится, что УПЦ как «организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины (…) обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны». Священникам УПЦ будет ограничен доступ в воинские части и соединения Вооруженных сил Украины. В УПЦ МП назвали это решение незаконным, обвинив государство во вмешательства в дела церкви. Принятый закон является дискриминационным, поскольку Украина — светское государство и в нем невозможно законодательно прописывать, как должна называться та или иная церковь. Как вы считаете?

— Это вполне законное решение, принятое в нормальных условиях Верховной радой. Это ответственность государства — установить порядок в Украине, особенно когда идет война, когда люди каждый день погибают. Здесь нет никакого вмешательства. Вмешательство есть, когда государство занимается догматическими вопросами, а когда государство старается охранять страну и свой народ, то это вполне нормально. Я не вижу в решении парламента ничего незаконного и дискриминационного.

Описание

В основе цикла бесед одного из выдающихся современных историков Русской Православной Церкви, автора нескольких книг по новейшей истории РПЦ, преподавателя Санкт-Петербургских духовных школ и других высших учебных заведений Санкт-Петербурга – лекции, прочитанные в течение ряда лет в Духовной Академии. Протоиерей Георгий Митрофанов – признанный знаток церковной истории России ХХ века, лекции и беседы которого отличаются не только увлекательным и объективным изложением собранного историком уникального материала, но и глубоко личным отношением к исследуемым событиям, что не может оставить слушателя равнодушным.

В основе цикла бесед одного из выдающихся современных историков Русской Православной Церкви, автора нескольких книг по новейшей истории РПЦ, преподавателя Санкт-Петербургских духовных школ и других высших учебных заведений Санкт-Петербурга – лекции, прочитанные в течение ряда лет в Духовной Академии. Протоиерей Георгий Митрофанов – признанный знаток церковной истории России ХХ века, лекции и беседы которого отличаются не только увлекательным и объективным изложением собранного историком уникального материала, но и глубоко личным отношением к исследуемым событиям, что не может оставить слушателя равнодушным.

В цикле 25 передач. Общее время 17 ч. 5 мин.

Размер zip-архива 1,26 ГБ.

01 «Избрание Патриарха»

02 «Поместный собор»

03 «Послания Патриарха Тихона»

04 «Вскрытие мощей»

05 «Декреты советской власти»

06 «Обновленчество»

07 «Дело Патриарха Тихона»

08 «Освобождение Патриарха Тихона»

09 «Победа над обновленцами»

10 «Болезнь и кончина Патриарха Тихона»

11 «Местоблюститель митрополит Петр (Полянский)»

12 «Митрополит Сергий (Страгородский)»

13 «Арест и заключение митрополита Сергия»

14 «Освобождение митрополита Сергия. Декларация»

15 «Русская Православная Церковь Заграницей»

16 «Митрополит Евлогий (Георгиевский)»

17 «Структура русской церковной эмиграции»

18 «Митрополит Иосиф (Петровых)»

19 «Митрополит Кирилл (Смирнов)»

20 «Гонения на Церковь в 1930-е гг.»

21 «Церковь во время Второй мировой войны»

22 «Эвакуация митрополита Сергия»

23 «Избрание Патриарха Сергия»

24 «Поместный собор 1945 г.»

25 «Всеправославное совещание 1948 г.»