Беседа с архимандритом Мелхиседеком (Артюхиным)

Оптина пустынь занимает особое место в нашей духовной культуре. О феномене этого монастыря, о его старцах, их заветах и уроках – наша беседа с одним из первых насельников возрожденной в 1988 году Оптиной пустыни, настоятелем ее московского подворья – храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе пресс-секретарем Синодального отдела по монастырям и монашеству архимандритом Мелхиседеком (Артюхиным).

Свято-Введенская Оптина пустынь

Свято-Введенская Оптина пустынь

Братство святых

– Отец Мелхиседек, почему именно здесь, в Оптиной пустыни возник феномен старчества? В чем уникальность этой обители?

– Об Оптиной пустыни историк Г.П. Федотов однажды сказал, что Саров и Оптина пустынь – два самых жарких костра, вокруг которых грелась вся Россия. Старец Варсонофий Оптинский, в прошлом полковник штаба императорской армии, служил в Казани, и ему оставалось несколько месяцев до производства в генералы – и вдруг он все бросил, чтобы стать монахом. Пожив в Оптиной пустыни, он в духовном озарении написал такие строки:

Ясней здесь небеса и чище их лазурь…

Мирской ярем нося и скорбный совершая

Тернистый жизни путь,

Сподобился я видеть отблеск рая.

Такая вот в Оптиной пустыни сложилась духовная обстановка.

О том, чем удивительна Оптина, один из наших историков сказал так: многие монастыри имели своих подвижников – это и преподобный Сергий, и преподобный Никон, и старец Серафим Саровский, но в Оптиной были не только святые – там было святое братство. Это было уникальное средоточие духовности – целый монастырь!

Епископ Игнатий (Брянчанинов), наш величайший архипастырь, бывший учеником старца Льва, написал о настоятеле Оптиной пустыни архимандрите Моисее такие слова: «Отец Моисей терпеливым ношением немощей братии сумел собрать в Оптиной пустыни такое святое братство, которого не было и, думаю, не будет в России». Это оценка выдающегося архипастыря.

Однажды зажегшаяся свеча разгорелась многими светильниками. Старцы Лев и Макарий были в одно время. Единовременно – два старца! Преподобный Амвросий был духовным чадом старцев Льва и Макария. Учениками старца Амвросия Оптинского были старцы Иосиф, Варсонофий и Нектарий. И дальше-дальше-дальше… И закончилось в 1938 году расстрелом последнего настоятеля, архимандрита Исаакия (Бобракова). Получается, что около 100 лет – не прерывающаяся цепь святых людей. И уникальность Оптиной пустыни состоит в том, что она прославилась не отдельными личностями, а тут создалось целое святое монастырское братство.

Собор преподобных оптинских старцев

Собор преподобных оптинских старцев

Да, были проблемы, искушения, не все так гладко шло, но самое главное – что на протяжении 100 лет светильники эти не прекращались.

О том, что над обителью был особый Промысл Божий, говорит то, что в ней не было ни чудотворных икон, ни чудотворных мощей, ни особых святынь, которые бы привлекали паломников. В Оптину пустынь потянулись за старчеством и богомудрым советом. Именно старцы стали славой обители, животворным духовным родником. Старец Варсонофий Оптинский однажды сказал:

Исчезнет без труда твоя печаль,

И ты увидишь в полном изумленье

Иной страны сияющую даль,

Страну живых, страну обетованья.

Страна живых, страна обетованья.

– А как бы вы истолковали эти слова об Оптиной пустыни: «страна живых»?

– Почему живых? Смерть может наступить гораздо раньше, чем остановится сердце, чем откажут почки, прекратит свою деятельность головной мозг, – смерть может наступить, когда из жизни уйдет вера, любовь. И наоборот, когда человек живет верой и духом, даже если он лежит как бревно, парализованный, но у него работает голова, работает сердце, – такой человек живее всех живых.

В Оптиной пустыни был слепой и парализованный монах Карп. Братия за ним ухаживали. И был в монастыре такой обычай: в великие праздники приходили братия петь церковные песнопения, и однажды один из них увидел его такое вот несчастное состояние и в духовном сострадании сказал: «Отец Карп, какой же ты несчастный человек! Все лежишь и лежишь!» – «Я несчастный?! Я не несчастный. Я хоть и лежу, да на Бога гляжу». Однажды этот инок сказал старцу Амвросию: «Вот, так жалко отца Карпа… Переживаю о нем: несчастный человек, лежит, да еще слепой. Нужно бы уход за ним организовать потщательней». Старец Амвросий ему отвечал: «Карп хоть слеп, да видит свет» – то есть тут такое мощное состояние человеческой души, которая преодолевает страдание и несет крест с благодарностью. Вот таких людей была целая страна. Страна живых, страна обетования.

Преподобный Амвросий Оптинский. Худ. С. Ивлева

Преподобный Амвросий Оптинский. Худ. С. Ивлева

«Ничего так не ищет русский человек, как святыни»

– Почему же с такой злобой ополчились на святых подвижников в XX веке? Да уже и в XIX-м Церковь и ее святые у многих образованных людей были, мягко говоря, не в чести… Выискивали недостатки, подкарауливали ошибки и падения…

– Всю суть негативного отношения к Церкви объясняет Достоевский. Он сказал однажды: «Русский человек ничему так не радуется, как падению праведника, и говорит: «А-а-а! Если такие столпы, если такие светильники пали, то что же спрашивать с нас, простых людишек? Если такие не смогли удержаться, то что мы, простые люди?” И грехопадением праведника оправдывают свой грех и свою нечестивую жизнь».

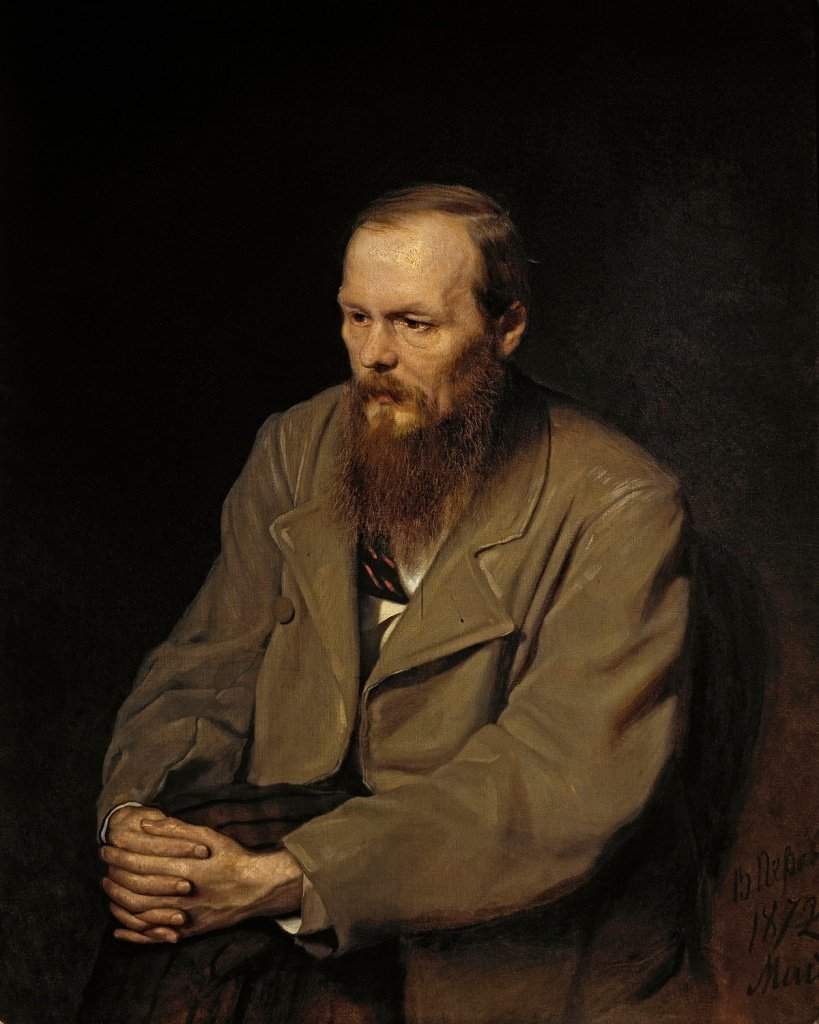

Федор Михайлович Достоевский

Федор Михайлович Достоевский

Но тот же Достоевский пишет: ничего так не ищет русский человек, как святыни и святого, чтобы найти ее и его и поклониться; и говорит: «У меня неправда, у меня грех, у меня беззаконие, но должна же быть где-то эта правда, эта святыня, эта чистота, эта святость?» – взыщет ее и поклонится ей.

И, кстати, Петр I однажды сказал: «Оправдывать свои грехи, ссылаясь на чужие, – это все равно что умываться грязью».

Поэтому тянулись люди в Оптину: потому что тут действительно были подвижники, и не один-два, а целое братство.

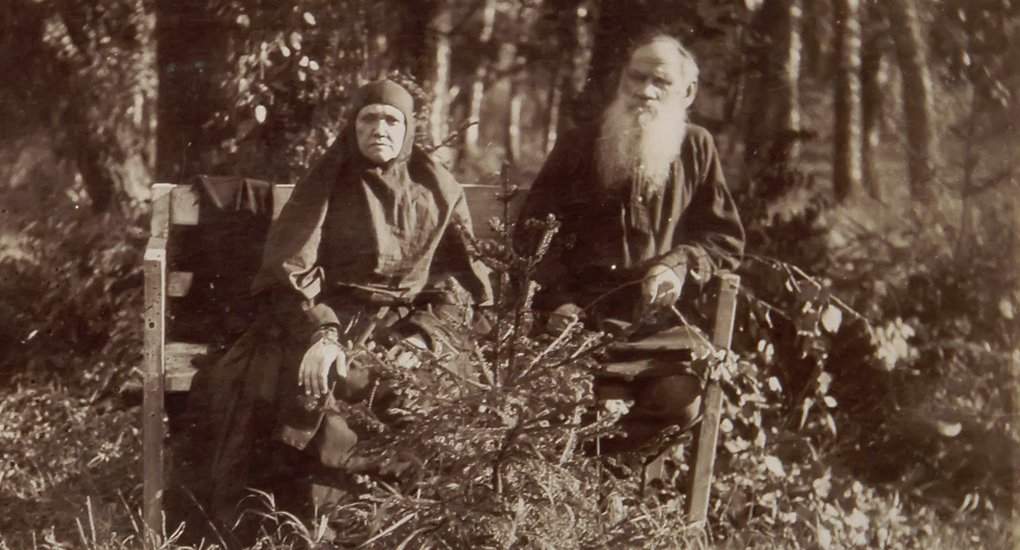

Про старца Амвросия Лев Толстой сказал потрясающую вещь: «Этот почти парализованный человек, вечно болящий и на одре лежащий, который еле мог перекреститься, принимал в день десятки и сотни посетителей, еле говоря им что-то на пользу души, и к нему тянулись люди со всех концов России, и мне кажется, что этот человек сделал для духовной жизни России больше, чем все ее бытоулучшители». Лев Толстой несколько раз был в Оптиной. Под конец жизни он был у своей родной сестры – насельницы Шамординского монастыря монахини Марии, и сказал ей: «Знаешь, Машка, я бы согласился пойти в Оптину пустынь и стать там простым послушником – (граф, всемирно известный писатель!) – и выполнять там любую черную работу, но только при одном условии: чтобы эти монахи не заставляли меня молиться!»

То есть самый тяжелый труд – духовный труд. Все что угодно легче: вагоны разгружать… – только не молиться.

Лев Николаевич Толстой с сестрой монахиней Марией в Шамордино

Лев Николаевич Толстой с сестрой монахиней Марией в Шамордино

– Сюда ведь приезжали почти все столпы нашей словесности…

– Даже если мы просто перечислим тех, кто вращался вокруг Оптиной, мы поймем ее значение. Одних только писателей сколько сюда приезжало! Гоголь дважды был в Оптиной – в 1850 и в 1851 году; Достоевский в 1876 году – самый продаваемый писатель, самый читаемый писатель, переведенный на многие языки мира. А какое у него потрясающее внутреннее видение человека! В его книге «Братья Карамазовы» узнается Оптина пустынь: то, что он увидел тут, он изобразил в этом романе. Но, конечно, старец Зосима – это не старец Амвросий, но впервые мир позитивно познакомился с монастырской жизнью и старчеством изнутри благодаря Достоевскому. Посещение им Оптиной пустыни сыграло значимую роль в его жизни, в его отношении к вере, Православию и монашеству в целом.

Петр и Иван Киреевские, Аксаковы, Тургенев, философ Соловьев, писатель Поселянин, Сергей Нилус, Алексей Толстой, Царская семья, Елисавета Феодоровна, Константин Романов – все они были в Оптиной пустыни. Из наших современников – Распутин, Солоухин, Белов, Солженицын…

Приезжал, будучи Президентом Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Медведев…

– Это было в 2010 году?

– Да. В 2010 году Дмитрий Анатольевич Медведев в его бытность Президентом был в Козельске и присвоил Козельску звание Города воинской славы, тогда он посетил и Оптину пустынь, и Предтеченский скит.

Когда в скиту не знали, что ему подарить, привели Дмитрия Анатольевича Медведева в келью старца Амвросия и сказали: «Вот в этой келье, в этом месте жил этот великий человек». И скитоначальник, отец Тихон, подарил ему молитву Оптинских старцев, красиво оформленную, и говорит: «А хотите, я Вам ее прочитаю?» И он прочитал молитву, на что Дмитрий Анатольевич Медведев заметил: «Какая всеобъемлющая молитва!»

Молитва Оптинских старцев

В этой молитве есть какая-то простота, мудрость, которая понятна всем, а где просто, там ангелов со сто. Сколько раз мы ее дарили разным директорам кирпичных заводов, руководителям типографий, медикам, военным, и все были очень благодарны! И у многих руководителей, у которых я бывал, видел ее на стене или на столе под стеклом. Она написана в Духе и Духом.

– Почему эта удивительная молитва родилась именно в Оптиной?

– Потому что Оптина пустынь – это золотая чаша, в которую сливалось все лучшее, духовное вино России. Святые бывали во многих монастырях, а святое братство – только здесь. Старцы жили Богом, дышали Богом, и у старцев Бог был на первом месте, а когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. Тогда просвещаются ум и сердце, и от избытка сердца уста глаголют такие богодухновенные молитвы.

Бог слушает послушных

– Почему нам так важно знать и хранить опыт старцев?

– Потому что, кто сам себе советчик, тот сам себе враг. Отец Иоанн (Крестьянкин) мне говорил: «Читайте книги Оптинских старцев: в них вы найдете ответы на все ваши духовные вопросы». Ведь для нас важно иметь мнение святых отцов и в той или иной ситуации его применять, а не от своего ума действовать. Остались труды старцев, их письма, свидетельства об их жизни – сейчас уже многое издано, а спасение, как известно, во многом совете.

– Как вы видите феномен старчества?

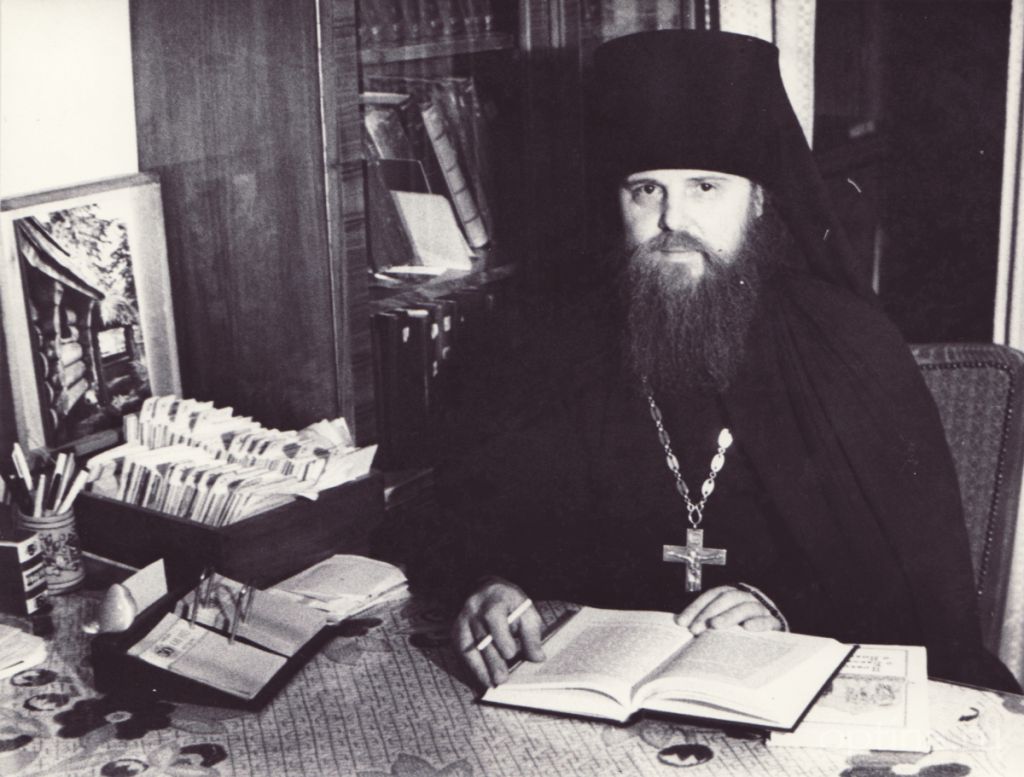

Архимандрит Мельхиседек (Артюхин)

– На могильном памятнике многих людей можно было бы написать следующие слова: они жили и не знали, для чего жили. Оптинские старцы знали, для чего живут. Они знали, может быть, немногое, но они знали почти все о главном, и это знание о главном – это духовная гениальность. Что такое старчество? – Это духовная гениальность. А что такое гениальность? – Это 90% труда и 10% осенения свыше. Это все не на пустом месте возникло. Бог слушает послушных. Каждый из старцев в свое время был учеником. Лучше называться учеником ученика, чем собирать бесполезные плоды своеволия. И за это ученичество, за искреннее послушание Господь дал им дары, которыми они сами потом делились: дар врачевания, дар видения духовной жизни… (Замечу: а самое страшное – это имитация такого дара. Когда люди, этого дара не имеющие, поступали так, как будто они имели этот дар, – руководили человеком, не видя Божией воли о нем.)

Старец Амвросий, бывало, медлил с ответом на заданный ему вопрос: «А я пока не слышу». То есть каждый из Оптинских старцев искал слышания воли Божией. Каждый из них был послушным. А Бог слушает послушных.

– У старца Амвросия учителем был преподобный Лев?

– Старец Лев, который звал его химерой, пустоцветом, но это уже была особенность старца Льва. Он бесконечно любил его и укорял его для духовной пользы, зная, что тот может это вынести.

«Для монаха укоризна и нравоучение – все равно что для ржавого железа щеточки», – говорил старец Амвросий. Из-за любви старец Лев так поступал. «И ржавчину с меня снимал усердно», – вспоминал старец Амвросий.

– А какой из Оптинских старцев вам ближе всего?

– Наверное, Лев, Макарий, Амвросий, Варсонофий. Но по характеру все-таки, наверное, Варсонофий и Лев.

Понимать, для чего живешь

– Отец Мелхиседек, вы были одним из первых насельников возрожденной в 1988 году Оптиной пустыни. А бывали здесь до этого?

– В 1984 году. Я тогда учился в семинарии. И вот выпали выходные дни – 7 и 8 ноября. Когда-то я слышал, что есть такая Введенская Оптина пустынь… И я поехал туда с другом. На Киевском вокзале встретились с еще двумя студентами, которым пришла такая же мысль. Потом двое из этих четырех в 1988 году стали насельниками Введенской Оптиной пустыни – иеромонах Феофилакт (Безукладников), который теперь архимандрит и наместник Новоиерусалимского монастыря, и я.

Начало восстановления Оптиной пустныни. 1980-е годы

– А что-нибудь Оптинские старцы говорили о будущем возрождении России?

– У старца Анатолия Оптинского было пророчество: «Корабль будет разбит, но и на обломках и щепках спасаются. Но не так будет с Россией: волей Божией корабль вновь соберется во всей своей красе и пойдет своим, Богом установленным курсом. Россия воспрянет и материально будет небогата, а духом будет богата, и в Оптиной еще будет семь столпов и семь светильников».

– Почему и сейчас не прекращается поток паломников в монастыри?

– Иван Ильин сказал: «В душе человека неизбывна тяга к святыне». А Достоевский определил это на века, написав: «Русский человек, если не поймет, для чего ему жить, он и жить не захочет, и скорее изничтожит себя, если даже вокруг будут только одни хлебы». Поэтому люди ищут не хлеба, а ищут смысла. В жизни человека есть два важных дня: день, когда он родился, и день, когда он понял, для чего родился. А люди подчас живут так, как будто никогда не придется умирать, а умирают так, как будто не придется жить. Но напомню: кто сам себе советчик, тот сам себе враг, лучше называться учеником ученика. Поэтому и искали руководства, чтобы не наломать дров. Например, Ф.М. Достоевский в 1876 году после смерти сына Алексея за сотни верст приехал из Питера в Оптину!

Оптина пустынь – это некий духовный фокус, от соприкосновения с которым возгорается дух, как под лупой. Старец Анатолий Оптинский сказал: не отбивайтесь от Оптиной пустыни; скольких она сделала и скольких она еще сделает небожителями!

С архимандритом Мелхиседеком (Артюхиным)

беседовал Никита Филатов

В 15 минут пополуночи 22 января в московской больнице, в возрасте 78 лет, скончался архимандрит Венедикт (Пеньков), который двадцать семь лет был Наместником Святейшего Патриарха, управляя одним из самых известных и любимых русским народом монастырей – Оптиной Пустынью.

Ровно 27 лет назад, 20 января 1991 года, в день Пророка Иоанна Предтечи, престольного праздника Оптинского Скита, прибыл он в Оптину Пустынь, принимая управление обителью. Уже полгода монастырь оставался без руководства, поскольку его настоятель архимандрит Евлогий после тяжелейшей аварии находился в больнице. Обитель, отданная Православной Церкви 17 ноября 1987 года, медленно поднималась из руин. Это был первый из открытых в Советском Союзе монастырей (после Данилова монастыря, переданного под резиденцию Патриарха Московского). Здесь было уже около сорока человек братии, строгий монашеский устав богослужения, уже был восстановлен центральный Введенский собор, многие братские корпуса и частично разрушенная ограда. И хотя вокруг виднелись остатки фундаментов и бесприютные стены других храмов и колокольни, а проблем еще было гораздо больше, чем залатанных наспех дыр, – то было время великого духовного подъема, когда сквозь асфальт безбожия медленно, но верно начали прорастать первые ростки духовной жизни.

Архимандрит Венедикт – это целая эпоха в жизни нашей Церкви. Первая половина его церковной деятельности, время возрастания и духовного возмужания, прошло в стенах Троице-Сергиевой Лавры. Там он окончил Духовную семинарию, а потом и Академию; был пострижен в монашество и рукоположен в священный сан. Там он стал верным учеником архимандритов Кирилла и Наума, на протяжении двух десятков лет общаясь с ними, по его словам, практически каждый день. Там вместе с архимандритом Алексеем (Поликарповым) он стал одним из самых любимых народом духовников. Игумен Виссарион даже сочинил в 80-е годы стишок о них: «Два столпа у Лавры всей: Венедикт и Алексей».

В течение многих лет каждый день игумен Венедикт несколько часов исповедовал в надвратном Иоанно-Предтеченском храме, куда приезжали его многочисленные духовные чада. А после трапезы принимал тех, кто нуждался в более продолжительной беседе, в сторожке на проходной или у себя в келье. Кроме духовничества он исполнял еще несколько важных послушаний: главного бухгалтера монастыря, библиотекаря, почтальона, пел на клиросе. За год до утверждения в должности наместника Оптиной Пустыни он был назначен скитоначальником Гефсиманского скита и начал восстанавливать его из полнейшего запустения.

В библиотеке Троице-Сергиевой Лавры

Наместника в Оптину искали с большим рассуждением – ведь в чем-то это место гораздо более ответственное, чем большинство епископских кафедр. Отец Венедикт рассказывал, что и сам он очень сомневался, видя всю сложность предстоящего служения. Но старцы-духовники благословили, посылали и к блаженной Любушке в Сусанино. Она сказала: «Да, Венедикт, Венедикт может быть».

Вначале Патриарх предложил ему выбор: Наместником в Оптину или духовником в Дивеево. Отец Венедикт сразу понял, что если он и дальше продолжит исповедывать, то его сердце долго не выдержит. И, хотя в Дивеево было много его духовных чад, он без сомнений выбрал Оптину.

В своей келии в Троице-Сергиевой Лавре

Тем более что состояние его здоровья было удручающим. Отец Венедикт сам не понимал, как он может возглавить такой монастырь. Ведь еще недавно приступы астмы были столь сильными, что он мог спать только сидя, задыхался сразу же, как только начинал говорить, не мог окончить возгласа на богослужении. Но Патриарх сказал, что Господь укрепит его. И в первый же день по приезде в обитель отец Наместник с удивлением заметил, что ему совершенно не нужен баллончик-ингалятор, которым с того дня он ни разу не пользовался, хотя в Лавре вынужден был применять его много раз на дню. Так совершилась воля Божия – об этом Оптинский Наместник часто вспоминал, когда ему становилось невмоготу управлять монастырем, но проситься на покой он уже не решался.

Патриарх возвел игумена Венедикта в сан архимандрита и, встретив в родной обители Крещение, он отправился в Оптину. И вот в 52 года начался в жизни отца Наместника новый этап. Хотя его жизнь «у преподобного Сергия» была исполнена немалых трудов и подвигов самоотвержения и жертвенной любви, предстоящая деятельность явилась не возвышением, не ступенью церковной карьеры, а суровым крестом, принятым им ради любви ко Христу.

В своем рабочем кабинете в Оптиной пустыни. 2006 г.

Став настоятелем, отец Венедикт года через два прекратил исповедовать своих духовных чад, поскольку почувствовал, что совмещение обязанностей Наместника и Духовника ему не по силам. Но рекомендуя избрать себе духовников, он не отказался от Отцовства в духе и в крайних случаях всегда принимал и разрешал вопросы своих чад, отвечал на их записки, а самое главное – не оставлял своей молитвы, что чувствовалось с несомненной убедительностью. Архимандрит Наум говорил, что отец Венедикт носит своих чад в самом сердце. За этими простыми на первый взгляд словами стоит подвиг веры, глубочайшей ответственности и сострадания его широкого и мудрого сердца.

Личный подвиг молитвы чаще всего оказывается сокрытым от людей, но в отце Венедикте за внешней суровостью и крайней собранностью всегда чувствовалось непрестанное предстояние Богу. Не внешним положением, не саном, а именно своей внутренней громадой этот невысокий ростом человек всегда был значимым в любом обществе, даже среди людей гораздо более высокого положения. Тайный подвиг ночной молитвы, который отец Венедикт начал еще в Лавре преподобного Сергия, он не оставлял и впоследствии. По состоянию здоровья он постепенно прекратил посещать братскую полуношницу, да и в храме бывал не каждый день, но действие Иисусовой молитвы очень часто запечатлевалось в чертах его лица, а тоненькая ниточка из деревянных бусинок, охватывающая петлей его ладонь, непрестанно двигалась. Этот вид четок он разработал сам еще в Лавре и изготавливал своими руками, посылая по просьбе монахов даже на Афон.

Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни. 2017 г.

Нельзя сказать, что сложившееся братство Пустыни легко приняло нового Наместника. Слишком отличался он от прежнего мирного и деликатного архимандрита Евлогия (ставшего впоследствии митрополитом Владимирским). Волевой и особо не нуждавшийся в советах отец Венедикт изменил богослужебный устав и весь уклад жизни монастыря стал приводить к подобию Сергиевой обители, где прошла большая часть его жизни. Часть прежних иноков оставила Оптину в первые полгода, кто-то ушел позднее. Это был тяжелый этап взросления, словно отрочество, пришедшее на смену во многом яркому и вдохновенному периоду детства. Немало суровых испытаний пришлось пережить Наместнику: тут и трагическая гибель трех убиенных на Пасху 93-го иноков, и утрата других верных помощников и братий. Даже во многих словах невозможно описать всю многотрудную и исполненную искушений и вражеского незримого противостояния жизнь монастыря.

Но обитель, прославленная жизнью великих Оптинских старцев, удаленная от крупных городов, влекла к себе многих ищущих истинного монашества. Хотя постепенно повсюду начинали возрождаться иноческие обители, Оптина Пустынь не затерялась в их рядах, превратившись в мощный, известный всему миру монастырь. Были отстроены и подняты из руин храмы, колокольня и другие постройки, проложены уникальные гранитные мостовые. Храмы получили благолепный вид и новые росписи, наполнились утварью, изящным резным убранством и иконами. Здесь каждый день совершается от двух до пяти литургий, службы отличаются особым благоговением и скупой монашеской красотой, строгим и неспешным молитвенным пением. Количество братии в прошлом году превысило 220 человек, с каждым годом увеличивается и число паломников.

С гостями. 2017 г.

При отце Венедикте были прославлены тринадцать Оптинских старцев и несколько новомучеников и исповедников монастыря. Удалось обрести оскверненные безбожниками мощи десяти старцев. Некоторые погребенные в различных местах подвижники и исповедники были перезахоронены в родной обители. Были изданы жизнеописания и творения старцев, исследования и воспоминания, посвященные Оптиной Пустыни.

Одна из главных черт, определявших весь путь архимандрита Венедикта, – это его пламенная ревность о вере. Глубочайшей благоговейной верой определялись все его успехи и многочисленные достижения. Он был поистине ревнитель благочестия с неравнодушным сердцем. С огромным благоговением и трепетной верой относился он к великому чуду – схождению Благодатного огня в Иерусалимском храме Гроба Господня. С большим трепетом ждал он каждый год известия в Великую Субботу о том, что «благодатный огонек» в очередной раз сошел.

Требуя от других евангельской чистоты и искренности, он и сам всегда являл пример крайнего благоговения ко святыне. У всех останутся в памяти службы, которые он совершал, – чинные, неспешные, исполненные царственной торжественности и одновременно молитвенные. Его бархатный баритон был слышен даже в дальних уголках храма, вдохновляя всех присутствующих с трепетом предстоять Господу.

Вера была главным сокровищем этой души. Он так любил истины, содержащиеся в сокровищнице Церкви, часто с детской непосредственностью делился какой-то мыслью, вычитанной у Святых Отцов или в Писании. По многу дней вращая в уме обретенное сокровище, он удивлялся и рассуждал, а иногда и развивал эти мысли, то поражая окружающих вновь открывшимися гранями, то наоборот, смущая каким-то смелым суждением, идущим вразрез с учением Церкви. Это было не надуманное фантазирование, а живое глубочайшее переживание, он жил этим. Можно было бы и не писать об этом, храня некую формальную правильность «жития», но лучше постараться увидеть эти особенности такими, какие они были, чем, замолчав, прикрыть завесой полуправды.

На подсобном хозяйстве. 2009 г.

Будучи творческой личностью, отец Венедикт все стремился сделать как можно лучше, красивее, разумней. Достаточно вспомнить, в какие столкновения и споры превращалось утверждение эскизов храмов, росписей, установка икон в храме, утверждение строительства нового корпуса! Он вмешивался во все: в работу инженеров, которые заливали фундамент, в проекты архитекторов, предлагавших чертежи храмов, в издательское дело и оформлени

2010 г.

е книг. Не всегда это было удачно и зачастую сильно мешало делу. Он утверждал, потом решал по-новому, по многу раз меняя свои благословения. Однако, все эти вопросы были для него не внешними, а глубинно значимыми, поскольку он чувствовал ответственность пред Богом за их решение. Работать с ним было сложно, но в этом проявлялось его неуемное стремление к совершенству.

Так и в понимании частных вопросов богословия он иногда переходил черту, искал, обдумывал, а порой, увлекшись, спотыкался. Но проходило время, и он прислушивался к мнению тех, кто пытался осторожно его исправить, и потом, хотя и с некоторой неохотой, отказывался от кажущейся ему столь красивой идеи, поскольку она была не в созвучии с Истиной Отцов.

Это был строгий пастырь, часто не жалеющий своих чад внешней человеческой снисходительностью, но ставящий их перед бескомпромиссным судом Евангельской Истины. Смотревшие на жизнь обители извне часто высказывали братии сочувствие в том, что они живут в такой строгости; бывало, не удерживались от ропота и сами иноки. Но, пройдя через разнообразные искушения, многие понимали, насколько необходима и плодотворна была требовательность отца Венедикта. При всей суровости и кажущейся деспотичности Наместник никогда не растаптывал личности человека. Он мог быть очень резок и нелицеприятен, невзирая на сан и возраст человека, в каких-то случаях высказывая свои замечания и наказывая за проступки. Но то была ревность Отца, ревность души, не принимающей халатности, лени и лукавства. Ревность, обжигающая не для того, чтобы причинить боль, а чтобы исправить, исцелить человека. Заставить его понять всю серьезность жизни и ответственность его души. Недаром одним из самых любимых им слов Писания было: «Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением».

Подсобное хозяйство. 2007 г.

Можно было заметить, что отец Наместник, наказав кого-либо, потом внимательно наблюдал, как тот переносит его прещение или вспышку гнева. Если видел, что брат принимает все со смирением, дух его столь искренне ликовал, что ему даже приходилось, хотя и с трудом, сдерживать эту радость. Если же кто-то принимал помыслы и обижался, то отец Венедикт иной раз предпринимал немалые усилия, чтобы примириться с ним, стараясь пошутить, загладить негативное впечатление, которое сложилось у брата. И часто повторял: «Гневайтесь и не согрешайте». И каждый доверивший ему свою душу чувствовал, что она не безразлична ему, что тут действует не просто человеческая страсть, властолюбие или честолюбие, но отцовская ревность о спасении в Боге.

Отца Венедикта отличал особый дар рассудительности. Он придавал этому большое значение, говоря, что даже если человек ошибется, принимая какое-либо решение, но если он рассуждал и приложил немалые усилия, чтобы познать волю Божию и понять, как ему поступить правильно, то Господь не спросит с него за ошибки и Сам исправит их последствия. Обдумывая какую-то мысль, он часто возвращался к ней, предлагая то одно рассуждение, то другое, рассматривая с совершенно разных сторон и постоянно молитвенно обращаясь ко Господу за вразумлением. Из-за этого решение некоторых вопросов, кажущихся элементарными, затягивалось на длительное время, но никто не мог упрекнуть его за то, что оно скоропалительно, поверхностно.

В последние годы отец Наместник сильно изменился, почти вся его прежняя суровость ушла и перевоплотилась в благостность и удивительное радушие. Это изменение объясняется тем, что маска внешней строгости уже больше не требовалась, душа достигла внутренней свободы и раскрыла себя людям в той полноте, которая раньше была недоступна взорам, или приоткрывалась лишь на время. Особенно ярко это было видно не в деловой обстановке, а в минуты отдыха. Каждый день, если позволяло здоровье, отец Венедикт находил время, чтобы приехать на конюшню. Общение с лошадями было для него той паузой, которую ему не давали люди, непрестанной вереницей устремляющиеся к нему за решением тех или иных проблем. Расчесывая им гривы или кормя сухарями, он часто шутил, расслаблялся от извечного напряжения, иногда даже пел. И лошади чувствовали то тепло и добро, которое исходило от него. Приходили на конюшню и многие гости обители, и братия, чтобы пообщаться с ним в неофициальной обстановке. Каждому было известно, что лучше момента для общения с отцом Наместником, чем на конюшне, не найти. Хотя он «отдыхал от людей», там решались очень многие вопросы. «Лошади вот молчат, а вы все говорите, говорите», – шутил он.

2007 г.

Своим участием во всех сторонах жизни монастыря, в каждой мелочи, он брал на себя непосильную ношу ответственности. Он не мог по-другому, но неудивительно, что часто изнемогал под ее тяжестью. Будучи человеком недюжинной воли, он не решался уклониться от ответственности, как он ее понимал. Праздность была ему абсолютна чужда, он постоянно жил проблемами обители, других людей. Днем он позволял себе лишь краткий отдых минут на 20-25, а в последние годы иногда до часа, и выезжал один или два раза на конюшню. Его бытие было распределено между праздниками, когда он неопустительно был на богослужении, и трудовыми буднями, которые, начавшись чаще всего в 8 утра, завершались лишь к 11 вечера, когда он, наконец, мог уединиться в своей крохотной келье.

Это был человек уходящей эпохи. В его быту не было роскоши, излишеств, он был свободен от сребролюбия или какого-либо стяжательства. Он все время продолжал жить в неотремонтированном корпусе, самом старом в монастыре. Долго сопротивлялся желающим «пересадить» его на иностранные автомобили в деловых поездках в Москву. Заграниц и путешествий не любил и никуда принципиально не ездил, проводя благословленные ему Патриархом отпуска на Селигере, в неспешной ловле рыбы на удочку. Обычно он уплывал один на лодке на целый день, оставляя сопровождающих и наслаждаясь более молитвенным уединением, чем самой ловлей рыбы. Пища отца Наместника была простой, хотя в последние годы из-за расстройств здоровья довольно разнообразной. Однако, нарушения постных дней он никогда не допускал, хотя врачи часто настаивали на этом.

Как опытный пастырь, отец Наместник создал целую систему воспитания братии. Видя, что городским жителям, особенно большей части молодежи, присущи инфантилизм, эгоизм и безынициативность, отец Венедикт проводил новоначальных через трудовые послушания на коровнике, конюшне, птичнике и других сельскохозяйственных объектах, где со временем выявлялось все усердие человека, открывались его душевные качества. «Никуда не скроешь, как человек относится к лошади, и как она реагирует на него, – любил он повторять. – Если у человека есть скрытый порок, то животное это сразу почувствует, и может даже не подпустить к себе». Новоначальным послушникам и кандидатам в братию он уделял очень много внимания. Будучи ограничен по состоянию здоровья в движениях, вызывал к себе в келью братий и вдумчиво беседовал с ними, стараясь не упустить ничего важного из их прежней жизни, пытаясь через молитву понять место конкретного человека в Церкви, характер его личности.

Положение в современных монастырях складывается такое, что на Настоятеля ложится груз чисто внешнего административного управления столь сложным организмом. Поэтому возникает опасность того, что «внешние» финансово-хозяйственные вопросы, участие в длительных богослужениях и неизбежное общение с власть предержащими и гостями обители не оставят у Настоятеля времени на внутренние, часто весьма непростые, вопросы духовного состояния братства. Число братии в Оптиной чрезвычайно умножилось, и отец Наместник ввел своеобразную систему «старчества», когда избранные из братии опытные в монашеской жизни духовники отвечают за руководство 10-15 братиями. Исповедуя врученных им чад, духовники решали возникающие при этом многоразличные недоумения с самим Настоятелем, который, вызывая их регулярно, расспрашивал кратко, кто как живет, а сам исповедовал только духовников.

2016 г.

Такая система может принять форму и изощренного доносительства, но отец Венедикт никогда не ставил своей целью поработить себе человека, он хотел лишь помочь ему побороть многоразличные страсти. При наиболее серьезных проступках духовники побуждали самого инока идти на откровение содеянного к авве монастыря, который, отечески увещевая провинившегося, накладывал на него взыскание, если считал необходимым. Удивляло то, что при самых тяжелых проступках братии, при соответствующем покаянии, наказание как раз и не применялось отцом Венедиктом. Сам грех был той тяжестью, которую нес на себе согрешивший.

В последние годы, когда строительство и восстановление стен монастыря стало приближаться к определенному завершению, отец Венедикт стал больше внимания уделять вопросам внутренней жизни братии. Его как человека глубоко церковного очень беспокоила теплохладность, глубинное равнодушие даже среди тех, кто пришел посвятить свою жизнь Богу. Требуя четкого соблюдения дисциплины в посещении богослужений, он охотно шел навстречу больным, вынужденным пропускать службы, но в других случаях взыскивая даже за минутное опоздание. Он часто повторял, что Господь все видит, и если кто-либо лукавит, ссылаясь на болезнь, и уклоняется от церковной молитвы, то Бог непременно пошлет ему болезнь, желая уврачевать этот грех.

Желая возбудить страх Божий, отец Наместник ввел обязательное изучение заповедей Священного Писания. Были составлены книжечки карманного формата с избранными текстами Писания, которые каждый насельник обители должен был заучивать наизусть. Это знание проверял и сам отец Венедикт, и поставленные им братия. Хотя этот метод и можно назвать во многом схоластичным и формальным, но он помог тем, кто не имел стремления самостоятельно изучать Священное Писание, часто погружать свой ум в его живое и непреходящее Слово. По тому, с каким воодушевлением произносил отец Венедикт какую-нибудь фразу из Писания, было видно, насколько он сам оживотворяется этим словом. Он неустанно и других убеждал в том, что его надо заучивать, чтобы постоянно иметь при себе и по-настоящему постигнуть прочитанное, а зная – исполнить.

Любовь и внимание к Слову Божию были присущи ему от юности. Сразу после окончания техникума тогда еще Володя Пеньков устроился на работу. Однажды мастер на одну ночь дал ему почитать Новый Завет. Что же я буду читать, а потом все забуду – подумал юноша и решил переписать, сколько сможет успеть. Он совсем не спал и за ночь переписал Евангелие от Матфея и пару апостольских посланий. Наутро, отдавая книгу мастеру, он ответил тому, что прочитать много не смог, но зато переписал кое-что. Пожилой человек был настолько поражен, что долго молча листал его тетрадку, а потом почти ничего не говоря подарил ему книгу. В выходные дни Владимир уезжал на природу, выбрав место покрасивее, усаживался читать Слово Божие. Видимо там, как Нафанаила под смоковницей, узрел его Господь, и у юноши созрела твердая решимость идти в монастырь.

Имея удивительное целомудрие от юности, отец Наместник иной раз на исповеди не мог понять поврежденности человека какими-то блудными грехами, иногда высказывая это даже вслух среди близких ему братий. Как человек старого поколения, он совершенно не переносил столь распространённой ныне вольности в одежде, частичного обнажения, ношения женщинами штанов. Когда он видел подобное, в нем воспламенялся дух ревнителя, дух пророка, подобного Илье, и он нещадно бичевал этот порок в своих проповедях, видя в нем страшную диверсию против целомудрия души.

Оптина пустынь. Крестовоздвижение. 2017 г.

Кроме своих проповедей, которые он всегда произносил без бумажек и с истинным вдохновением, отец Наместник проводил воскресные беседы с приезжающими паломниками и постоянно живущими в монастыре трудниками. Маститый старец, умудренный опытом, он старался хотя бы в какой-то мере передать его другим. Часто разбавлял свои поучения шутками, как и старец Амвросий, стараясь сделать их более доступными и понятными. Обычно свои беседы он начинал с каких-нибудь провокационных вопросов, стремясь обескуражить слушающих, довести до парадокса какую-нибудь проблему. Этим он пытался расшевелить людей, вывести их на неформальное живое общение, и его беседы превращались в захватывающее путешествие к глубинам православной духовности. Его пастырская ревность не позволяла ему уклониться от этих бесед, даже когда он начал гораздо хуже слышать и не мог передвигаться без посторонней помощи.

Духовное величие почившего Наместника Оптиной Пустыни нам еще предстоит оценить, по-новому взглянув на переступившего черту вечности духовного богатыря, ревнителя веры, благоговейного и нелицемерного раба Божия.

Просим сугубых молитв о упокоении души новопреставленного архимандрита Венедикта.

Братия Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, отслужив литию, молитвенно почтила память архимандрита Венедикта (Пенькова), наместника Свято-Введенской Оптиной пустыни, который отошел ко Господу сегодня, 22 января, на 79-м году жизни. Будем вместе молиться об упокоении отца Венедикта, ведь соборная молитва помогает как в земной жизни, так и на пути к Богу, к жизни вечной, к вечной радости! И сегодня все православные, искренне верящие в Господа, знают, что нет повода к унынию и что наша Святая Церковь воспринимает земную жизнь как приуготовление к вечной.

Будем вместе молиться об упокоении отца Венедикта, ведь соборная молитва помогает как в земной жизни, так и на пути к Богу, к жизни вечной, к вечной радости! И сегодня все православные, искренне верящие в Господа, знают, что нет повода к унынию и что наша Святая Церковь воспринимает земную жизнь как приуготовление к вечной.

***

Постриженик Троице-Сергиевой лавры архимандрит Венедикт был назначен наместником Оптиной пустыни в 1990-м году и прослужил братии монастыря на этом поприще более 27 лет. На время его управления обителью пришлись годы восстановления прославленного монастыря, который государство, тогда еще Советский Союз, вернуло Русской Православной Церкви в 1987 году.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что архимандрит Венедикт сделал многое «для восстановления былого благолепия» Оптиной пустыни, «уделяя особое внимание сохранению преемственности иноческих традиций, просвещению и нравственному воспитанию наших современников».

Все свои силы, духовный опыт, знания и таланты отец-наместник отдавал Церкви и народу Божию. Люди относились к нему с искренней любовью и почтением. Итог жизненного пути его можно подвести словами святого апостола Павла: «Подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь ему готовится венец правды, который даст …Господь, праведный Судья” (2 Тим. 4, 7-8).

Все свои силы, духовный опыт, знания и таланты отец-наместник отдавал Церкви и народу Божию. Люди относились к нему с искренней любовью и почтением. Итог жизненного пути его можно подвести словами святого апостола Павла: «Подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь ему готовится венец правды, который даст …Господь, праведный Судья” (2 Тим. 4, 7-8).

Имя архимандрита Венедикта, наместника, строителя, духовника, будет вписано не только в летопись монастыря, но и в историю монашества в России.

Свято-Введенская Оптина пустынь потеряла любимого пастыря, насельники и монашествующие, клир и паства скорбят о почившем отце-наместнике.

Вера и молитва — дар, который все мы можем принести к Алтарю Господа Славы об упокоении новопреставленного архимандрита Венедикта. Христос-Спаситель да примет душу его в селениях праведных, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная”.

Царство Небесное новопреставленному архимандриту Венедикту! Вечная память!

Братия Спасо Преображенского Валаамского ставропигионального монастыря.

***

Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь

Дата создания: начало XV века.

История

Основание Козельской Введенской Оптиной пустыни относится к началу XV в. По преданию, обитель основал раскаявшийся разбойник по имени Опта, в иночестве — Макарий.

Всероссийская слава обители начинается с 1820-х гг., когда по благословению святителя Филарета (Амфитеатрова) в обители был устроен скит во имя Собора св. Иоанна Предтечи, в котором стали жить старцы. В лике святых почитается 14 прпп. старцев Оптинских: прп. Лев (1768-1841), прп. Макарий (1788-1860), прп. Моисей (1782-1862), прп. Антоний (1795-1865), прп. Иларион (1805-73), прп. Амвросий (1812-91), прп. Анатолий (Зерцалов) (1824-94), прп. Исаакий I (1810-94), прп. Иосиф (1837-1911), прп. Варсонофий (1845-1913), прп. Анатолий (Младший) (1855-1922), прп. Нектарий (1853-1928), прп. Никон, исповедник (1888-1931), прп. Исаакий II, сщмч. (1865-1938).

В феврале 1918 г. монастырь был закрыт, монахи изгнаны, многие из них арестованы, сосланы, погибли в лагерях. 17 ноября 1987 г. Оптина пустынь была возвращена Русской Православной Церкви.

Храмы

В настоящее время в Оптиной пустыни действуют 7 храмов: Введенский, Владимирский и Казанский на территории монастыря; храм во имя Илариона Великого у ворот обители; храм во имя Иоанна Предтечи в скиту. Заново возведен на месте разрушенного храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. В 2000 г. на территории подсобного хозяйства был построен храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

***

В 1990-2018 гг. наместником обители был архимандрит Венедикт (Пеньков) (+2018 год).

НАМЕСТНИК МОНАСТЫРЯ ОПТИНА ПУСТЫНЬ АРХИМАНДРИТ ВЕНЕДИКТ (ПЕНЬКОВ)

Родился 24 июня 1939 г. в городе Москве в семье рабочих.

Родился 24 июня 1939 г. в городе Москве в семье рабочих.

В 1956 г. окончил среднюю школу г. Москвы. В 1958 г. окончил строительную школу г. Москвы.

В 1964–1973 гг. — окончил Московскую Духовную Семинарию, затем Академию.

В 1968 г. был зачислен в число братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нес послушания: заведующим библиотекой, второго помощника казначея, на клиросе, духовника мирян, скитоначальника Черниговского скита.

25 августа 1969 г. пострижен в мантию в честь преп. Венедикта Нурсийского (тезоименитство 27 марта)

8 октября 1969 г. рукоположен в сан иеродиакона

9 октября 1972 г. рупоположен в сан иеромонаха

20 января 1991 г. назначен наместником Введенской Оптиной пустыни

Награды:

1985 г. — палица

1986 г. — Крест с украшением

1991 г. — сан архимандрита

1995 г. — право служения с жезлом

1980 г. — медаль преп. Сергия Радонежского 1-й степени

1987 г. — орден преп. Сергия Радонежского 3-й степени

1995 г. — орден преп. Серафима Саровского 2-й степени

22 января 2018 г. — день кончины.