Первые способы получения бумаги отрабатывались на протяжении длительного времени. Известны довольно ранние (868 н.э.) китайские оттиски на бумаге с искусно выполненных на религиозные темы резных изображений по дереву. Производить бумагу в Европе начали в середине 12 в. н.э., но никто не попытался изобразить специалиста-бумажника в процессе труда вплоть до 1568, когда в немецкой книге о ремеслах была помещена изящная гравюра «Бумажник» работы Й. Аммана (1539-1591) в сопровождении стихов об изготовлении бумаги, написанных автором книги, поэтом из Нюрнберга Х. Заксом (1494-1576).

ПЕРВЫЕ ПИСЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Камень. Вероятно, первым из материалов, на котором люди стали высекать сначала идеографические изображения, а позже — условные символы, слоговые знаки и буквы, был камень. Так, уже древнеегипетские мастера выбивали заточенными зубилами иероглифы на каменных обелисках.

Кирпич. Обитатели древней Месопотамии выдавливали знаки и буквы на сырых заготовках глиняных кирпичей и табличек различных габаритов; делали они это костяным стержнем с клиновидным острием, а после нанесения символов глину обжигали. Обожженные таблички служили посланиями и имели такое же широкое хождение, как письма и счета в наше время. Зарождение клинописи в Междуречье относят к 3500 до н. э.

ШУМЕРСКАЯ ГЛИНЯНАЯ КЛИНОПИСНАЯ ТАБЛИЧКА (3500 до н. э.).

Металлы и их сплавы. Медь, свинец, латунь и бронза в античном мире тоже служили писчими материалами. На листах из свинца и других металлов фиксировались договоры, законы и союзы. Из 15 в. до н.э. до нас дошли древнекитайские надписи на гадательных камнях и ритуальных бронзовых сосудах. В Библии упоминается (Иов, 19:24) о несостоявшейся мечте воспользоваться «резцом железным с оловом». Древние римляне писали хроники на бронзе, а легионеры перед боем выражали свою последнюю волю на металлических пряжках или ножнах мечей.

Дерево. Книги в виде набора деревянных таблиц (в основном из срезов самшита или лимонного дерева) существовали задолго до времен Гомера (9 в. до н.э.). Поверхность таких таблиц обычно покрывали тонким слоем воска, мела или гипса, и буквы процарапывали с помощью металлического или костяного стержня, именовавшегося «стилем». При таком способе письма тексты можно было исправлять, нанося в нужных местах новый слой покрытия. Отдельные дощечки скрепляли вместе тонкими кожаными ремнями — выходила книга, получившая у латинян название кодекса (codex). Среди подобных книг встречались, наверное, и довольно увесистые: в одном из произведений римского комедиографа Плавта (254-184 до н.э.) описан случай, когда семилетний мальчик своими «табличками» умудрился проломить голову учителю. Похоже, книги-таблицы еще долго не выходили из употребления и после появления бумаги: в Европе имеются письменные свидетельства об их существовании еще в начале 14 в н.э., а, согласно Чосеру (1344-1400), в Англии ими пользовались и в конце 14 в.

Листья деревьев. Пальмовые и др. листья служили писчим материалом с незапамятных времен. Плиний Старший (23-79 н.э.), римский ученый, в своей энциклопедии знаний античности (Естественная история) повествовал, в частности, о технике письма на пальмовых листьях; Диодор Сицилийский, греческий историк 1 в. н.э., в труде Историческая библиотека сообщал, что судьи Сиракуз писали имена приговоренных к изгнанию на листьях оливы. В некоторых районах Индии и Цейлона до недавних времен продолжали писать на пальмовых листьях. Цейлонцы пользовались листьями веерной пальмы талипот (Corypha umbraculifera), длинными и широкими. В Ассаме писали на листьях древовидного алоэ (Aquilaria agallocha), а в других районах Индии — на листьях пальмирской пальмы (Borassus flabellifer). Огромные листья пальмирской пальмы нарезали полосами почти любой желаемой длины и шириной около 5 см. На поверхности листа металлическим стержнем выдавливали бороздки знаков, а затем эти углубления заполняли черным красителем, отчего письмена становились четко различимыми. Проделав по краю исписанных листов пару отверстий и пропустив через них шнуры, листы скрепляли вместе — получалась книга. Память о таком использовании пальмовых листьев сохранилась вплоть до наших дней — в названии «листов» современной книги.

Кора деревьев. Кора повсюду служила подходящим писчим материалом. Древние латины использовали для этого внутреннюю часть коры, которую называли словом liber (луб); со временем это слово стало означать саму книгу. Не менее интересна история трансформации русского слова «луб» в «лубок». На бересте — коре березы белой (Betula alba) — металлическими заостренными «писалами» в Средние века составляли свои послания новгородцы, шведы, татары Золотой Орды. Американские индейцы с помощью деревянных палочек и жидкого пигмента наносили символы своей рисуночной письменности на белую поверхность коры березы Betula papyrifera. Коренные обитатели Мексики, Центральной и Южной Америки некогда изготавливали своеобразную бумагу из луба тутовых деревьев.

Пергамен и велень. Пергамен (пергамент), который как писчий материал тоже предшествовал бумаге, назван по имени древнего города Пергам в западной части Малой Азии. Хотя он применялся, вероятно, уже с 1500 до н.э., его появление связывают с Евменом II, царем Пергама (197-159 до н.э.). Делали пергамен из расслоенной овечьей кожи. Внешний слой — со стороны волосяного покрова — дубили и превращали в шеврет для кожевенных поделок, а из внутреннего слоя (с мясной стороны) вырабатывали пергамен. Велень делали из цельной кожи шкур телят, коз и ягнят, в отличие от овчины, предназначавшейся для пергамена. Поэтому велень можно отличить от пергамена благодаря присущим ему характерным признакам структуры эпидермы и остаткам фолликул шерстинок удаленного меха, из-за чего обработанная поверхность не кажется гладкой. Современная технология выделки пергамена и веленя почти ничем не отличается от древней. Последовательность операций такова: шкуру моют, натирают известью, специальным скребком очищают от шерсти и мездры и снова моют; затем эту частично очищенную кожу натягивают с помощью крепежных ремней на прямоугольную деревянную раму и сушат; потом опять очищают и выравнивают, удаляя все неровности; наконец, ее натирают мелом (обезжиривают и отбеливают), и всю поверхность тщательно прочищают мягкой пемзой.

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР (книга 15 в.).

Ни пергамен, ни велень не подвергаются дубильному процессу; обрабатываются они известью и оттого по виду поверхности и на ощупь похожи на бумагу. Рассматривая европейские рукописные книги, можно разглядеть, что во многих из них страницы противоположных сторон одних и тех же листов выглядят по-разному: «мясная» светлее «волосяной». Это различие в древних книгах заметнее, чем в более поздних, потому что при выделке пергамена мастера более позднего времени более обильно отбеливали его мелом и намного старательнее выскребали пемзой волосяную сторону. Писец, приступая к работе над манускриптом, с особым вниманием подбирал пергаменные листы, сходные по цвету и текстуре. Более того, чтобы стороны каждого разворота будущей книги не слишком отличались одна от другой, он устанавливал такую последовательность страниц, при которой «волосяная» поверхность пергамена была обращена к «волосяной», а «мясная» — к «мясной». Употребление пергамена в Европе продолжалось даже после появления печати с деревянных досок и наборными штампами. Подсчитано, что для одного экземпляра первой изданной И.Гутенбергом (1399-1468) Библии потребовалось около 300 овечьих шкур. В Европе массовое изготовление пергамена для печатных книг просуществовало до 16 в., но этот крепкий и долговечный материал пользуется спросом и поныне — на нем печатают дипломы и важные документы, создают произведения каллиграфического искусства. Так, еще в 19 в. патентная документация Великобритании и США оформлялась в виде печатных или рукописных пергаменов.

Папирус. Хотя папирус также, строго говоря, не является бумагой, именно он был тем первым писчим материалом, которому присущи многие свойства современной бумаги. Слова папироса, папильотка, папье-маше и подобные им произошли от греческого названия («папирус») многолетнего тропического травянистого растения семейства осоковых. Слово «библос» у греков означало внутреннюю плоть стебля папируса. У писчего материала, именуемого папирусом, — слоистая структура, а настоящая бумага состоит из разобщенных и измельченных волокон, но ее можно сделать и из стеблей папируса (Cyperus papyrus), т.к. в них содержится достаточно клетчатки (целлюлозы). До начала новой эры в Египте были обширные плантации папируса, но с ростом потребления бумаги они постепенно сокращались и в конце концов почти совсем исчезли.

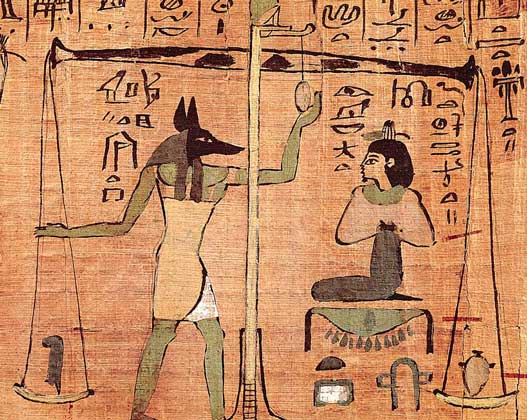

ЕГИПЕТСКАЯ «КНИГА МЕРТВЫХ» (папирусный свиток, 1000 до н.э.).

Существует еще несколько пригодных для письма, рисования и черчения видов природных бумагоподобных материалов, по методам изготовления подобных папирусу, — «бумага хуун» (Huun) и «бумага аматал» (Amatal), делавшиеся из коры тутовых деревьев ацтеками и майя; «бумага дэлованг» (Deloewang) из тщательно отбитой коры шелковицы с о.Ява; «рисовая бумага» с острова Тайвань. Последний материал представляет собой тонкий спиральный срез из сердцевины дерева бумажная аралия (Fatsia papyrifera) и не имеет никакого отношения ни к рису, ни к бумаге.

БУМАГА

Бумага представляет собой материал в виде тонких листов, изготавливаемый путем переработки тряпья, соломы, древесины и прочего органического сырья с волокнистой структурой, применяемый для письма, изготовления печатной продукции, упаковки и т.п.

Производство. Тонкий листовой материал может считаться настоящей бумагой только в том случае, если он делается из массы, состоящей из отдельных волокон, которая получается размачиванием целлюлозного сырья. Эта масса размешивается в воде и затем вычерпывается рамкой (черпальной формой) с натянутой сеткой, как у сита. Вынутые из воды волоконца оседают ровным пластом, а лишняя вода уходит, просачиваясь сквозь многочисленные мелкие отверстия в сетчатом дне. Тонкий слой беспорядочно перепутанных кусочков волокон на сетке, высыхая, превращается в бумажный лист. Именно таким методом Цай Лунь изготовил первый лист бумаги в 105 н.э., и тот же метод лежит в основе принципа действия самых крупных и наиболее производительных бумагоделательных машин наших дней — за минувшие почти 2000 лет радикальных изменений в формовании бумаги из растительных волокон не произошло. В китайской литературе засвидетельствовано, что Цай Лунь создал свою первую бумагу из размоченных и раздробленных лоскутьев тканей, старых веревок и кусков древесной коры. До наших дней не сохранилось ни одного из листов бумаги первых лет ее производства. Вероятно, древнейшая бумага датируется 264 н. э. Распространение способа изготовления бумаги. Китайцы ревниво оберегали секрет выделки бумаги, и лишь ок. 600 н.э. он стал известен корейцам, а спустя еще лет 15 — и японцам. В 751 искусство производства бумаги достигло Самарканда и через 40 лет после этого было освоено в Багдаде. Из Багдада оно дошло до Египта (ок. 900), затем до Феса в Марокко (ок. 1100) и вскоре после этого появилось в Европе. В 1150 испанцы производили бумагу в Хативе и Валенсии. В 1348 в Труа (Франция), а в 1494 в Хартфорде (Англия) были построены бумажные мельницы. В Италии впервые начали делать бумагу в Фабриано (в 1276). Чуть позже производство бумаги было налажено и в Германии — в 1390 У.Штромер построил фабрику в Нюрнберге. Бумажное ремесло проникло в Новый Свет из Испании: первая бумажная фабрика была построена в Кульякане (Мексика) в 1575. В 1690 бумажных дел мастер из Германии В.Риттенхаус наладил производство бумаги близ Филадельфии (шт. Пенсильвания, США).

Поиски сырья. Почти до конца 18 в. практически вся бумага делалась из льняного и хлопкового тряпья. Благодаря утилизации этого превосходного сырья бумага, выпускавшаяся до 1775 в Европе и Америке, была по большей части прочной и могла служить долго, не теряя своих качеств. (В хлопке содержание целлюлозы составляет около 91%, в льне, конопле, джуте и т.п. — от 60 до 90%.) Однако к этому времени потребление бумаги заметно увеличилось, и ее производителям стало трудно добывать ветошь в объемах, достаточных для удовлетворения быстро растущего спроса. Книги печатались уже для массового читателя, появились газеты, а популярные журналы начали выходить ежемесячно и еженедельно. В те годы почти в каждом выпуске любого периодического издания Европы и Америки публиковались объявления с призывами к населению «не выбрасывать обноски». Использовать древесину в качестве сырья при производстве бумаги первым предложил французский естествоиспытатель и физик Р. Реомюр (1683-1757). Наблюдая за поведением ос Polistes Vespidae, Реомюр пришел к заключению, что древесные волокна, используемые этими насекомыми как материал для строительства гнезд, вполне могут оказаться подходящим сырьем для производства бумаги. В 1727-1730 Ф. Брюкманн (1665-1736) опубликовал книгу по геологии, несколько экземпляров которой были напечатаны на бумаге, сделанной из асбеста. Фламандец А.Себа (1665-1736), автор работ по естественной истории, выдвинул идею использования морских водорослей в качестве сырья для изготовления бумаги; в 1741 член Королевской академии наук Ж. Геттар (1715-1786) предложил делать бумагу из нитчатки (зеленой пресноводной водоросли Conferva, в просторечии именуемой болотным мхом), а также из коры, листьев и древесины различных деревьев. Английский дипломат и путешественник Дж. Стрейндж (1732-1799) провел небольшое исследование, изданное в виде брошюры в 1764 в Италии, в которой ратовал за переработку ракитника (кустарникового растения семейства бобовых) и других волокнистых растений в бумагу. Хотя многие маститые ученые на протяжении 18 в. предлагали свои варианты сырья для производства бумаги, священник из Регенсбурга (Германия) Я.Шеффер (1718-1790) изготовил образцы бумаги из волокон 80 с лишним растений, которые росли у его дома. Результаты своих экспериментов он изложил в 6-томном трактате (1765-1771). Среди листов этих томов были вплетены образцы бумаги, сырьем которым послужили осиные гнезда, мох, виноградная лоза, конопля, солома, капустные кочерыжки, асбест, стебли лопухов, чертополох, дерн, рогоз, сережки древесных соцветий, семена, мальва, зверобой, листья кукурузных початков, дрок, сосновые шишки, картофель, старые кровельные дранки и солома, лыко всяких деревьев, ботва бобовых, конский каштан, грецкий орех, тюльпаны и листья липы. Развитие производства бумаги из древесной массы. В 1800 проживавший в Лондоне голландец М.Купс построил первую бумажную фабрику, способную выпускать большие партии бумаги из древесины и соломы. Хотя он оказался первым промышленником, сумевшим наладить изготовление бумаги из сырья, которого с избытком хватало для массового производства, его старания закончились крахом, ибо потребители не пожелали приобретать бумагу, сделанную из непривычных материалов, заменивших льняное и хлопковое тряпье. Станок для истирания древесины. В 1840 саксонский ткач Ф. Келлер оформил в Германии патент на устройство для истирания древесины и способ получения бумаги из древесной массы. Келлер стал измельчать деревянные чурки, прижимая их к вращающемуся абразивному камню обычного ножного станка точильщика, а древесную муку разводить водой, но, чтобы улучшить внешний вид и прочность своей бумаги, ему пришлось добавлять в древесную пульпу около 40% ветоши. В 1846 патент Келлера купил Г.Фельтер (тоже саксонец), который и довел устройство Келлера до дефибрера, пригодного для промышленного производства бумаги. В 1866 А. Пагенштехер построил первый в США дефибрер, основанный на патенте Келлера — Фельтера. Однако до 1880 бумага из древесной массы еще не воспринималась на потребительском рынке как достойный заменитель бумаги из тряпичных отходов.

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ

Лучшие сорта бумаги всегда делались из льняных и хлопковых волокон. Однако теперь мы повседневно пользуемся только бумагой из древесной массы, а та, что делается из тряпичной ветоши, обычно идет на производство денежных купюр и облигаций.

Бумагоделательная машина. Проект первой бумагоделательной машины разработал француз Н. Робер (1761-1828); заявку на патент он подал 9 сентября 1798. Сначала его работу финансировал Л. Дидо (1767-1829), потомственный издатель и типограф. В 1799 Дидо переговорил с англичанином Дж. Гэмблом, который пообещал поддержку строительства в Англии крупногабаритной машины по проекту Робера.

Машина Фурдринье. Благодаря стараниям Дж. Гэмбла лондонские издатели и торговцы книжной продукцией и канцелярскими товарами Г. и С.Фурдринье заинтересовались новой машиной. Они передали искусному английскому механику Б. Донкину проект машины, разработанный в соответствии с чертежами и моделью Робера, и финансировали ее создание. К 1803 на заводе Донкина была построена первая самочерпная машина, выпускавшая бумагу довольно хорошего качества. Через год Донкин завершил строительство второй, еще более производительной машины на фабрике Фрогмора (Ту-Уотерс, графство Хартфордшир). Своими разработками и рискованной инициативой ни братья Фурдринье, ни Робер не обеспечили себе никаких доходов. Та конструкция плоскосеточной бумагоделательной машины, которую задумал Робер и усовершенствовал Донкин, позволяла формовать бумагу в виде нескончаемой ленты или рулона, благодаря чему потом к ней был приспособлен вальцовый пресс.

Круглосеточная машина. В США механизированное производство бумаги началось в августе 1817 на круглосеточной бумагоделательной машине, которая была создана в мастерской Т.Гилпина под Уилмингтоном (шт. Делавэр), где до этого бумагу делали вручную.

Водяные знаки. Водяные знаки на бумаге начали делать в 13 в. Итальянские изготовители бумаги тех времен сгибали проволочку длиной около 5 см в кольцо и накладывали на него перекрестье из кусочков проволоки, а затем пришивали его к верхней стороне сетки черпальной формы. Когда влажный слой будущего бумажного листа начинал уплотняться в форме, над проволочками он оказывался тоньше; в итоге это место при рассматривании высохшего листа на просвет выглядело чуть прозрачней. С тех пор как родилась бумажная филигрань (ок. 1270), все водяные знаки наносились именно таким способом. С начала 19 в. водяные знаки на бумаге превратились просто в фирменные марки бумажных фабрик.

Полутоновая техника. В середине 19 в. англичанин У. Смит изобрел новый способ формирования полутоновых водяных знаков. Если после внедрения филиграни в бумажную массу старым методом у высохшего листа было только две толщины (он становился несколько тоньше в тех местах, где пришивался проволочный орнамент будущего водяного знака), то в результате технологии Смита толщина бумаги в районе филиграни менялась плавно и водяной знак становился похожим на фотографию с мягкими переходами тонов. Для этого сначала делалась восковая модель нужного рельефа или маска объемного объекта, причем воска было больше там, где в изображении водяного знака бумаги требовался больший контраст. Потом поверхность воска покрывалась графитом, который служил электродом при изготовлении двух металлических матриц методом гальванопластики. Затем между этими матрицами зажимался сплетенный из тонких латунных проволочек сетчатый экран, на котором отпечатывались все нюансы восковой маски. Этот экран накладывался поверх сетки черпальной формы, и в толще бумаги, формуемой в ней, запечатлевались все тональные переходы восковой маски.

Денди-роллерная техника. В способах нанесения водяных знаков на бумагу ручного изготовления использовались черпальные формы с накладной или плетеной сеткой. После изобретения бумагоделательной машины с непрерывным бумажным полотном появилась потребность включить в процесс механизированного производства бумаги и формирование филиграни. В 1826 эту проблему решил Дж.Маршалл, английский специалист по ручным черпальным формам, предложив схему денди-ролла. Это устройство состояло из цилиндрического каркаса с натянутой на него плетеной сеткой, поверх которой нашивались (как в ручной черпальной форме) проволочные структуры, обеспечивающие образование водяных знаков во влажной бумажной массе. Денди-ролл, продвигаясь сверху вдоль формуемого бумажного полотна, оставлял в нем оттиски филигранного орнамента. Таким образом, в денди-роллерном методе проволочки филигранного узора вводятся в непросохшую бумагу сверху, а в ручном наоборот — сырая бумага какое-то время лежит на них, поэтому водяные знаки видны отчетливее на бумаге ручного изготовления, нежели машинного.

Применение бумаги. Разнообразие возможных применений бумаги отображается в ассортименте продукции бумажной промышленности. Бумага выпускается во всем многообразии ее реакции на воду — от противофильтрационной (не пропускающей даже водяных паров) до растворимой в воде; существует множество видов бумаги — от толстых картонов (что используются в качестве строительных материалов) до очень тонких калек (с помощью которых копируют чертежи). Имеется много типов непрозрачной бумаги, светонепроницаемость которой не зависит от ее толщины; бывает бумага жесткая, бывает и очень эластичная. Не прекращаются разработки новых видов бумажной продукции. Так, сочетание пластиков с бумагой привело к рождению целого семейства новых писчих материалов, срок службы которых необычайно долог. На некоторых видах этих материалов специалисты по биологии моря делают свои заметки прямо под водой. Бумагой и материалами с преобладающим содержанием бумаги зачастую заменяют ткани во многих изделиях — от подвенечных платьев до купальников «бикини», детских пеленок, больничных простыней, хирургических халатов и полотенец одноразового пользования. Необычайно увеличился расход бумаги на распечатки с использованием копировальной аппаратуры и компьютерных принтеров.

Повторная переработка. Повторной переработкой бумаги начали заниматься в Китае лишь спустя несколько столетий после ее изобретения (в 105 н.э.). Появление в Европе бумаги, изготовленной из бумажных отходов, документально зарегистрировано в 1800 в виде английского патента, выданного М.Купсу на «способ удаления печатных и письменных красителей с отпечатанной и исписанной бумаги и превращения упомянутой бумаги в массу с целью изготовления из той массы новой бумаги, пригодной для письма, печати и прочих целей». Уже с середины 19 в. многие бумажные фабрики использовали бумажные отходы как единственное или основное сырье для производимой ими бумаги. Около 30% выпущенной в мире бумаги делается из макулатуры.

См. также

КНИГА;

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ;

ПОЛИГРАФИЯ.

ЛИТЕРАТУРА

Розен Б.Я. Чудесный мир бумаги. М., 1986 Немировский Е.Л. Иоганн Гутенберг. М., 1989

Несмотря на то, что приют Сент-Джозеф при католической церкви в Вермонте был закрыт еще в 1974 году, до сих пор всплывают ужасные истории о том, что происходило в его стенах. Уже четвертый год длится расследование об этом деле, а свидетели как один утверждают о том, что несмотря на свою религиозность приют был наполнен пытками, убийствами и сексуальными надругательствами.

Главным свидетелем по этому делу стала Салли Дейл. Ей довелось прожить в приюте дольше всех — с 2 до 23 лет. В 1996 году дача показаний продлилась более 19 часов, во время которого следователи просто не могли поверить в то, что такое возможно. Среди всех кошмаров, которые она описала, стал и рассказ о том, как монахиня выкинула ребенка из окна. Тогда Дейл было всего 6 лет и она среди ночи услышала звук разбитого стекла. Она выглянула, и увидела, что на земле лежал ребенок, а в окне оставалась стоять монахиня. Женщина заметила, что Салли все видела, и, угрожая избиением, предупредила: «Тебе это все показалось.»Позже Салли стала свидетелем другого ужасающего случая. Служительница монастыря бросила ребенка в озеро, пытаясь таким образом научить его плавать. Мальчик не смог справиться и пошел ко дну. Когда Салли спросила монахиню, что с ним случилось, женщина даже не задумывалась: «О, тебе не стоит беспокоиться. Он теперь дома.»Сейчас Салли уже нет в живых, и она стала одной из 100 пострадавших, которые осмелились дать показания против приюта. Другая воспитанница Сент-Джозефа рассказала, что во время обхода увидела, как монахиня родила темнокожего младенца. На следующее утро женщина задушила новорожденного подушкой. Когда Шерри осмелилась рассказать социальному работнику о том, что она увидела в ту ночь, ее жестоко избили.

Также согласно показаниям Джозефа Эскра, монахини в приюте отличались особым хладнокровием в убийствах. Когда ему было 10 лет, один из мальчиков не пришел на ужин. На следующий день его нашла поисковая группа — ребенок был мертвым и привязанным к дереву. Мальчик умер от холода. На то время суд так и не вынес приговор из-за недостатка доказательств.

Слово «хоспис» имеет латинское происхождение. Латинское слово «hospes» первоначально означало «чужестранец», «гость». Но в позднеклассические времена значение его изменилось, и оно стало обозначать также хозяина, а слово «hospitalis», прилагательное от «hospes», означало «гостеприимный, дружелюбный к странникам». В поздние времена латинское «hospes» трансформировалось в английское слово «hospice», которое по данным Большого англо-русского словаря (1989) означает «приют», «богадельня», «странноприимный дом».

Р.Поллетти отмечает, что хосписом называлась ночлежка или богадельня, где останавливались паломники на пути в Святую землю. Обычно первые хосписы располагались вдоль дорог, по которым проходили основные маршруты христианских паломников. Они были своего рода домами призрения для уставших, истощенных или заболевших странников.

Заботу о неизлечимо больных и умирающих принесло в Европу христианство. Античные медики, следую учению Гиппократа, полагали, что медицина не должна «протягивать свои руки» к тем, кто уже побежден болезнью. Помощь безнадежно больным считалась оскорблением богов: человеку, даже наделенному даром врачевания, не пристало сомневаться в том, что боги вынесли больному смертельный приговор.

Сегодняшние принципы работы хосписов, создававшихся для облегчения страданий, в основном, раковых больных на поздних стадиях развития болезни, берут свое начало еще в раннехристианской эре. Зародившись вначале в Восточном Средиземноморье, идея хосписов достигла Латинского мира во второй половине четвертого века нашей эры, когда Фабиола, римская матрона и ученица святого Иеронима открыла хоспис для паломников и больных.

Слово «хоспис» стало применяться к уходу за умирающими лишь в 19 веке. К этому времени часть средневековых хосписов закрылось из-за Реформации. Другие стали домами призрения для престарелых больных. Большая часть работы, которую они выполняли раньше, перешла к «больницам», врачи которых, переняв идеи Гиппократа и Галена, занимались только больными, имеющими шансы на выздоровление. Безнадежно больные пациенты могли уронить авторитет врача. Они доживали свои дни почти без всякой медицинской помощи в домах призрения. В начале девятнадцатого века врачи редко приходили к умирающим больным, даже чтобы констатировать их смерть. Эту обязанность выполняли священники или чиновники.

В 1842 году Жанн Гарнье, молодая женщина, потерявшая мужа и детей, открыла первый из приютов для умирающих в Лионе. Он назывался хоспис, а также «Голгофа». Еще несколько были открыты позже в других местах Франции. Некоторые из них действуют и сейчас, и, по крайней мере, один из этих хосписов участвует в подъеме движения паллиативного ухода в этой стране.

Тридцать лет спустя, в 1879 году ирландские Сестры Милосердия независимо от хосписов Жанн Гарнье основали в Дублине Хоспис Богоматери для умирающих. Орден Матери Мэри Айкенхед был основан значительно раньше, еще в начале века, этот орден всегда заботился о бедных, больных и умирающих, но хоспис Богоматери был первым местом, созданным специально для ухода за умирающими. К тому времени, когда орден открыл еще один хоспис, хоспис Святого Иосифа в лондонском Ист-Энде в 1905 году, в городе уже действовали, по меньшей мере, три протестантских хосписа, которые назывались «Дом отдохновения» (открылся в 1885 году), «Гостиница Божия», позднее «Хоспис Святой Троицы» (открылся в 1891 году) и «Дом святого Луки для бедных умирающих» (открылся в 1893 году). Последний, основанный Говардом Барретом и Методистской миссией в Восточном Лондоне, публиковал подробные и живые Годовые отчеты. Доктор Баррет размещал там захватывающие истории об отдельных пациентах, их личности. Он писал очень мало о симптоматическом лечении, но живо описывал характер своих пациентов, их мужество перед лицом смерти. Он глубоко сочувствовал семьям умерших, оставшимся дома в такой нищете, которой не могла помочь ни одна социальная организация. Так, в 1909 году он писал «Мы не хотим говорить о наших больных как о простых «случаях из нашей практики». Мы осознаем, что каждый из них — это целый мир со своими особенностями, своими печалями и радостями, страхами и надежами, своей собственной жизненной историей, которая интересна и важна для самого больного и небольшого круга его близких. Нередко в эту историю посвящают и нас».

Именно в этот хоспис в 1948 году пришла Сесилия Сандерс, основательница современного хосписного движения. И даже в то время, спустя 40 лет, молодым сотрудникам раздавали экземпляры Годовых отчетов, чтобы дать им представление о духе настоящей хосписной работы.

Основным вкладом Сесилии Сандерс в хосписное движение и, таким образом, в целую отрасль паллиативной медицины было установление режима приема морфина не по требованию, а по часам. Такой режим выдачи обезболивающего был действительно огромным и революционным шагом вперед в деле ухода за больными с неизлечимыми стадиями рака. В то время как в других больницах пациенты просто умоляли персонал избавить их от боли и часто слышали фразу «Вы еще можете немного потерпеть» (врачи боялись сделать своих пациентов наркоманами), пациенты хосписа святого Луки почти не испытывали физической боли. Хоспис использовал для снятия боли так называемый «Бромптонский коктейль», состоящий из опиоидов, кокаина и алкоголя, используемый врачами Бромптонской больницы для пациентов с поздними стадиями туберкулеза.

В 1935 году Альфред Ворчестер опубликовал маленькую книжку «Уход за больными и умирающими», впоследствии ставшую классической. Это были три лекции, прочитанные студентам-медикам в Бостоне. Когда книга увидела свет, автору было уже восемьдесят лет, большую часть которых он проработал семейным врачом. Однако доктор Ворчестер смог написать эту книгу не только благодаря своему огромному опыту, но и благодаря помощи, которую он получил от диаконис дома Отдохновения и парижских монахинь ордена святого Августина. Этот автор по праву считается пионером в паллиативном уходе.

Другая важнейшая работа, посвященная уходу за умирающими, была опубликована мемориальным Фондом Марии Кюри в 1952 году. Это доклад, составленный по результатам вопросника, разосланного районным медсестрам. Он систематически описывает симптомы физического и социального стресса у раковых больных, находящихся дома. Основываясь на полученной информации, Фонд Марии Кюри начал организовывать стационары и выездные службы, готовить медсестер для домашнего ухода, проводить фундаментальные исследования и создавать образовательные программы.

В 1947 году доктор Сесилия Сандерс, тогда недавно аттестованный социальный работник и бывшая медсестра, встретила на своем первом обходе в хосписе св. Луки пациента лет сорока, летчика по имени Давид Тасма, который приехал из Польши. У него был неоперабельный рак. После нескольких месяцев он был переведен в другую больницу, где доктор Сесилия Сандерс навещала его еще два месяца до его смерти. Они много беседовали о том, что могло бы помочь ему прожить остаток жизни достойно, о том, как, освободив умирающего от боли, дать ему возможность примириться с собой и найти смысл своей жизни и смерти. Эти беседы и положили начало философии современного хосписного движения.

После смерти Давида Тасмы Сесилия Сандерс пришла к убеждению, что необходимо создавать хосписы нового типа, обеспечивающие пациентам свободу, позволяющую найти собственный путь к смыслу бытия. В основу философии хосписа были положены, прежде всего, забота о личности, открытость разнообразному опыту, научная тщательность психологических, медицинских, социальных разработок.

После того, как в 1967 году хоспис святого Христофора, первый современный хоспис, созданный усилиями Сесилия Сандерс, открыл в Великобритании свой стационар, а в 1969 году организовал выездную службу, туда приехала делегация из Северной Америки. Флоренс Вальд, декан школы медсестер в Еле и Эдд Добингел, священник Университетского госпиталя были среди основателей первой выездной службы хосписа в гор. Нью Хэвен, штат Коннектикут. В 1975 году хоспис появился и в Канаде, в Монреале. Этот хоспис был основан на базе очень скромного отдела паллиативной помощи и включал в себя выездную службу, а также несколько врачей-консультантов. Это было первое употребление слова «паллиативный» в этой области, так как во франкоязычной Канаде слово хоспис означало опеку.

В 1969 году выходит в свет книга «О смерти и умирании», написанная Элизабет Кюблер-Росс. Эта книга произвела революцию в общественном сознании того времени. Доктор Кюблер-Росс в своей книге утверждает, что смерть — это не «недоработка медицины», а естественный процесс, заключительная стадия роста человека. Проработав много лет с неизлечимо больными в медицинском центре университета Колорадо, она имела возможность наблюдать и описывать процесс умирания от паники, отрицания и депрессии до примирения и принятия. Именно Элизабет Кюблер-Росс положила начало обсуждению темы смерти в медицинском сообществе, доказывая врачам, что высокотехнологичная медицина не способна решить всех проблем человеческого существования.

С начала 1980-х годов идеи хосписного движения начинают распространяться по всему миру. С 1977 года в хосписе Святого Христофора начинает действовать Информационный центр, который пропагандирует идеологию хосписного движения, помогает только что созданным хосписам и группам добровольцев литературой и практическими рекомендациями по организации дневных стационаров и выездных служб. Регулярно проводимые конференции по хосписному уходу позволяют встречаться и обмениваться опытом врачам, медсестрам и добровольцам, представителям различных религий и культур. Очень часто именно на таких конференциях возникало решение создать хоспис в той или иной стране, как это было на шестой международной конференции, когда старшая медсестра клиники в Лагосе написала обращение к министру здравоохранения Нигерии с просьбой содействовать организации хосписа в Найроби.

В некоторых странах хосписное движение развивалось именно таким образом, в других же хосписы формировались на базе более традиционных медицинских учреждений. Как, например, в Индии, где по статистике из 900 миллионов населения один из восьми человек заболевает раком и 80 процентов обращается за лечением, когда уже слишком поздно. В 1980 году, на Первой международной конференции, посвященной хосписному уходу, выступал доктор де Суза, заведующий отделением крупной больницы в Бомбее. Он очень убедительно говорил о проблемах хосписного движения в развивающихся странах, о голоде и нищете, а также о физической боли. «Достаточно плохо само по себе быть старым и немощным. Но быть старым, больным на последней стадии рака, голодным и нищим, не иметь близких, которые бы позаботился о тебе, наверное — это верх человеческих страданий». Благодаря доктору де Суза в 1986 году в Бомбее открылся первый хоспис, а затем и еще один. Сестры из ордена Святого Креста, получившие специальное медицинское образование, взяли на себя заботу о пациентах. В ноябре 1991 года в Индии отмечалось 5-летие основания первого хосписа, в честь которой в Индии состоялась международная конференция «Поделимся опытом: Восток встречается с Западом».

В 1972 году в Польше, в одной из первых среди социалистических стран, появляется первый хоспис в Кракове. К концу восьмидесятых годов, когда была создана Клиника Паллиативной медицины при академии медицинских наук, паллиативный уход стал частью структур общественной службы здоровья. Сейчас в Польше существует около 50 хосписов, как светских, так и принадлежащих церкви.

В России первый хоспис появился в 1990 году в Санкт-Петербурге по инициативе Виктора Зорза — английского журналиста и активного участника хосписного движения. Первым врачом Первого хосписа в России стал Андрей Владимирович Гнездилов. Через некоторое время в Москве создается Российско-Британское благотворительное общество «Хоспис» для оказания профессиональной поддержки российским хосписам.

В 1992 году в Москве организуется небольшая группа добровольцев и медицинских работников, помогающая неизлечимо больным на дому. В 1994 году при финансовой и административной поддержке правительства Москвы, в центре города, на улице Доватора открывается новое здание для Первого Московского хосписа. Создателем и главным врачом Первого Московского хосписа стала Вера Васильевна Миллионщикова.

Идеи хосписного движения продолжают распространяться по всей России. Всего в России сейчас существует около 100 хосписов, в том числе в Липецке, Туле, Перми, Таганроге, Челябинске и других городах.

Развитие хосписного движения и открытие огромного числа этих учреждений в различных странах постепенно привело к тому, что понятие «хоспис» стало включать в себя не только тип учреждения для неизлечимо больных, но и концепцию ухода за умирающими больными.

Текст из книги «Хосписы. Сборник материалов»

Составители: В.В.Миллионщикова, С.А.Полишкис