Целью работы является изучение предпосылок и последствий одного из самых крупных духовных переворотов в истории России — церковного раскола на Руси в XVII веке, а также его влияние на укрепление абсолютизма.

Ключевые слова: православная церковь, старообрядчество, церковная реформа, церковный раскол, Аввакум, абсолютизм, XVII век.

В истории русского государства одну из самых значительных ролей играет русская православная церковь. Во времена противостояния монголо-татарскому игу, например, именно православная вера определяет религиозное самосознание русских. Невозможно переоценить роль христианства в объединении русских земель и создании объединённого Московского государства.

Церковь всегда обладала значительной экономической мощью. Храмы обычно строили в стратегически важных для обороны страны местах. Учитывая тот факт, что церковь была в состоянии выставить на военную службу до 20 тысяч ратников, несложно догадаться, что данное обстоятельство позволяло церкви иметь значительный авторитет.

В середине XVII века в отношениях между церковью и высшей властью государства произошла переориентация. Во многих исторических источниках бытует мнение, что лишение церкви феодальных привилегий и подчинение её государственной власти было неизбежным следствием становления абсолютизма в России.

Таким образом, церковный раскол, произошедший в XVII веке, как результат церковной реформы, проведенной во времена патриаршества Никона, можно считать одним из важнейших факторов русской истории.

В 988 г. Русь принимает христианство от Византии, вместе со всеми его обрядами и богослужебными книгами. С того момента русская православная церковь ставила перед собой цель оставить все это наследие в его первозданном виде. Основной проблемой для церкви было то, что в процессе переписывания рукописных церковных книг в них неизменно стали появляться различного рода ошибки и неточности. Начиная с XVI века несколько раз предпринимались попытки исправить все церковные книги, путем сравнения их с греческими. Все эти начинания активно поддерживались государственной властью, однако их было недостаточно, потому что они были непоследовательны и не принимали массового характера. К тому же усложняло ситуацию постоянно увеличивающееся количество церквей в России, территория которой становилась все больше .

В 1653–1656 гг., во времена правления Алексея Михайловича, проводится церковная реформа. Главой церкви в то время являлся патриарх Никон. Реформа была направлена, прежде всего, на то, чтобы провести всеобщую унификацию церковных обрядов и исправить по греческим образцам богослужебные книги. Также во время проведения церковной реформы были поставлены задачи по централизации церковного управления, укреплению власти патриарха и увеличению налогов, которые взимались с низшего духовенства. Внешнеполитические мотивы реформы были в том, чтобы произвести сближение российской и украинской церквей из-за присоединения к России в 1654 г. Левобережной Украины. До момента присоединения украинская церковь подчинялась Константинопольскому греческому патриарху и аналогичную реформу уже успешно провела.

Реформа по установлению единообразия церковной службы и обрядов была начата патриархом Никоном, который опирался на их греческие аналоги.

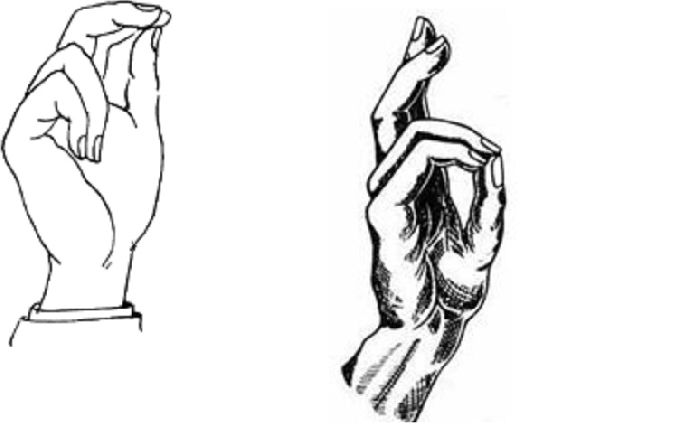

Главными нововведениями Никона были следующие: замена двуперстия (теперь крестное знамение следует творить тремя пальцами); крестный ход теперь необходимо совершать не востока на запад, а с запада на восток; во время богослужения теперь вместо земных поклонов следует делать поясные, славословие Богу нужно произносить не дважды, а трижды, и многие другие.

Далее патриарх Никон подверг критике иконописцев, использующих приёмы живописи, перенятые из Западной Европы. Все богослужебные книги по требованию патриарха доставили на перепроверку в Москву. Если в книгах обнаруживались ошибки или расхождения с греческими образцами, то они уничтожались, а вместо них издавали и рассылали их исправленные варианты.

Несмотря на то, что новшества, привнесенные реформой, были чисто внешними и не затрагивали саму православную веру, простыми набожными людьми реформа воспринималась как попытка посягательства на веру отцов и их предков, так как изменялись многие устоявшиеся традиционные обряды.

На самом деле, церковная реформа имела довольно ограниченный характер. Но все эти незначительные по большей степени перемены изрядно потрясли общественное сознание, стали довольно враждебно восприниматься крестьянами, купцами, казаками и ремесленниками. Даже некоторые аристократы, такие, например, как боярыня Р. П. Морозова и её сестра Е. П. Урусова отрицательно отнеслись к реформе.

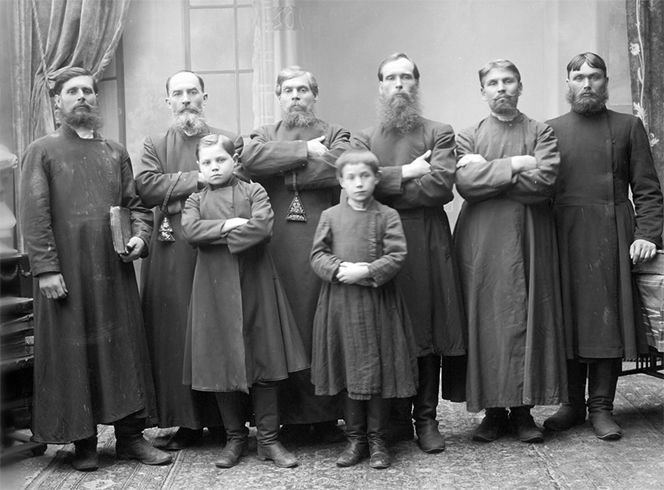

Все это привело к возникновению церковного раскола. Церковь распалась на сторонников реформы — никонианцев (к ним принадлежала, в основном, вся церковная иерархия и верующие, привыкшие подчиняться верховной власти) и противников реформы — старообрядцев, которых никонианцы прозвали церковными раскольниками.

Одним из самых активных противников проведения никонианской церковной реформы был протопоп Аввакум. Он был одним из основателей старообрядческого движения. Этот человек обладал невероятной силой духа, за счет того, что приучался с детства к аскетизму и умерщвлению плоти. Широкая осведомлённость в церковной литературе и природный дар к проповедованию способствовали быстрой карьере Аввакума в церкви — в 23 года он становится попом, а в 31 год его назначают протопопом в г. Юрьеве-Польском. Аввакуму было довольно сложно жить в окружении простых людей. Он считал своё стремление к святости и отвращение от мира естественным для человека, и это не давало ему возможности уживаться в каком-либо приходе из-за неустанного преследования им отступлений от обычаев церкви и мирских потех. В среде старообрядцев Аввакум является почитаемой фигурой, даже считается святым мучеником.

Гонимый «паствой» Аввакум переезжает в Москву, где происходит его знакомство с придворным духовенством и молодым царем Алексеем Михайловичем. Его определяют в церковь Казанской Божьей Матери, где вновь проявляется его необычайный дар к проповедованию — слушать его проповеди стекается огромное количество верующих. Именно Аввакум возглавляет движение сопротивления церковной реформе .

Старообрядцы, как приверженцы старой веры, начинают прятать, спасая от уничтожения «неправильные», по мнению сторонников реформы, церковные книги. Их начинают преследовать за это как светские, так и духовные власти. Защитники старой веры начинают уходить в леса, спасаясь от гонений власти, где объединяются в общины, создают в глуши скиты. Одним из главных оплотов старообрядчества был Соловецкий монастырь. Он находился в осаде в течение восьми лет с 1668 по 1676 год, пока воевода Мещеряков не взял его штурмом и не повесил всех мятежников.

Сам процесс церковного раскола был социальным движением, который подпитывался социально-апокалиптической утопией. Смысловой аспект сопротивления раскольников состоял не просто в привязанности к отдельным обрядовым мелочам. Старообрядцы возродили в своей среде древние мифы и легенды об «Антихристе» и наступлении «конца света».

Произошло это из-за того, что русская православная церковь долгое время внушала обществу, что русское православие — это единственное оставшееся хранилище христианской истины после падения главного оплота христианства — Византийской империи. Русская местная церковная обрядность много веков признавалась неприкасаемой святыней. Вследствие этого, реформа, вносившая изменения сугубо частного характера, вызывала широкий общественный резонанс, а все эти изменения были восприняты как попытка посягнуть на до сих пор неприкасаемую религиозную традицию.

Большинство старообрядцев видели в царе Алексее Михайловиче уже пришедшего Антихриста. Протопоп Аввакум, как главный идеолог старообрядческого движения, мечтал, что еще до «Страшного суда» собственноручно сумеет наказать своих главных врагов. Он говорил: «А царя Алексея велю Христу на суде поставить. Того мне надобно шелепами медными попарить». Антихриста видели в молодом царе потому, что на самом деле церковная реформа готовилась именно во дворце. Вокруг царя сложился круг очень влиятельных людей, в котором наиболее выделялись благовещенский протопоп и царский духовник Стефан и боярин Ф. М. Ртищев. Среди этих людей и был изначально придуман план по исправлению богослужебных книг и унификации религиозных обрядов по греческим образцам. Таким образом, не патриарх Никон был прародителем церковной реформы — его привлекли к делу, начатому еще во дворце, и посвятили в уже разработанные планы проведения реформы .

Позитивная политическая программа у движения «раскола» отсутствовала, равно как и у практически всех других подобных движений в Средние века. Значение церковной реформы в социально-политическом плане состояло, в конечном счете, в усилении абсолютизма в России. Единому централизованному государству с одной государственной религией должны были соответствовать и общие внешние формы культа — одинаковый текст молитв, один и тот же чин богослужения, одни и те же формы религиозных обрядов.

Старообрядцы не расходились в догматах (основных положениях вероучения) с православной церковью, а лишь не признавали изменения некоторых старых обрядов, а также отмены Никоном некоторых из них, поэтому и назвались они не еретиками, а только раскольниками.

Правительство, встретив сопротивление противников реформы, начало активные репрессии против старообрядцев. Аввакума, попа Лазаря, монаха Епифания, дьякона Фёдора и других вождей раскольнического движения сослали в город Пустозёрск. Каждому из них, кроме Аввакума, вырвали языки и отрезали пальцы на правой руке, чтобы они не могли больше проповедовать старые идеи, не могли креститься двуперстно, а также писать. Царица Мария Ильинична, вместе с сестрой царя Алексея Михайловича — Ириной Михайловной заступились за протопопа Аввакума, и тот избежал этой страшной казни . В Пустозёрске вожди старообрядцев были заключены на 14 лет в земляную тюрьму, а потом были сожжены. После смерти идеологических лидеров раскола многие старообрядцы стали принимать «огненное крещение» — сжигать самих себя.

Священный собор, который был проведен в 1666–1667 гг. одобрил результаты проведенной реформы церкви. Никона сместили с поста патриарха, а все старообрядческое движение прокляли за непокорность высшей духовной власти. Защитники старой веры больше не признавали церковь, которая отлучила их от себя. По этой причине в 1674 году раскольники принимают решение прекратить молитвы о здоровье царя. Это означало полный разрыв отношений старообрядцев и существующего в те времена общества, в среде раскольников началась борьба за сохранение идеалов правды лишь внутри своих скитов и общин. В XVII веке данный разрыв, сильно ослабив влияние церкви, послужил предпосылкой для последующего полного подчинения церкви власти государства .

Церковная реформа, проведенная в XVII веке, в конечном счете, значительно укрепила абсолютизм в России. Церковный раскол, как и сама реформа церкви, стали одними из крупнейших в истории России социальных и духовных переворотов, которые не только отразили тенденции церкви к унификации, единообразию и централизации, но и привели к возникновению резонанса в обществе и повлекли за собой обширные социокультурные последствия.

Раскол потряс сознание миллионов людей, которые в итоге усомнились в легитимности существующего миропорядка, проявил разрыв между светской официальной властью и властью духовенства, начал пробуждать общественную мысль и приготовил плацдарм для грядущих реформ и преобразований.

Литература:

В 1652 году митрополит Никон был избран в патриархи. Он вступил в управление русской церковью с решимостью восстановить полное согласие ее с греческой церковью, уничтожив все обрядовые особенности, которыми первая отличалась от последней. В сознании этого долга патриарх Никон приступил к исправлению русских богослужебных книг и церковных обрядов по греческим образцам. В 1653 году перед великим постом им был разослан указ о том, сколько следует класть земных поклонов при чтении великопостной молитвы святого Ефрема Сирина (четыре вместо 16), предписывая также креститься тремя перстами. Затем предметом его критики стали русские иконописцы, которые отступили от греческих образцов в писании икон и применяли приемы католических живописцев. Далее он ввел вместо древнего одноголосного пения многоголосное партесное, а также обычай произносить в церкви проповеди собственного сочинения — в древней Руси видели в таких проповедях признак самомнения. Никон сам любил и умел произносить поучения собственного сочинения.

Также на богослужении вместо пения «Аллилуйя» два раза было велено петь три раза. Вместо обхождения храма во время крещения и венчания по солнцу было введено обхождение против солнца. Вместо семи просфор на литургии стали служить на пяти. Вместо восьмиконечного креста стали употреблять четырехконечный и шестиконечный. По аналогии с греческими текстами вместо имени Христа Исус в новопечатных книгах патриарх приказал писать Иисус. В восьмом члене Символа веры («В Духа Святаго Господа истинного») убрал слово «истинного».

Нововведения были одобрены церковными соборами 1654-1655 годов. В течение 1653-1656 годов на Печатном дворе выпускались исправленные или вновь переведенные богослужебные книги.

Недовольство населения вызвали насильственные меры, с помощью которых патриарх Никон вводил в обиход новые книги и обряды. Первыми за «старую веру», против реформ и действий патриарха выступили некоторые члены Кружка ревнителей благочестия. Протопопы Аввакум и Даниил подали царю записку в защиту двоеперстия и о поклонах во время богослужения и молитв. Затем они стали доказывать, что внесение исправлений по греческим образцам оскверняет истинную веру, так как греческая церковь отступила от «древлего благочестия», а ее книги печатаются в типографиях католиков. Иван Неронов выступил против усиления власти патриарха и за демократизацию церковного управления. Столкновение между Никоном и защитниками «старой веры» приняло резкие формы. Аввакум, Иван Неронов и другие противники реформ подверглись жестоким преследованиям. Выступления защитников «старой веры» получили поддержку в различных слоях русского общества, начиная от отдельных представителей высшей светской знати и заканчивая крестьянами. В народных массах живой отклик находили проповеди расколоучителей о наступлении «последнего времени», о воцарении антихриста, которому якобы уже поклонились царь, патриарх и все власти и выполняют его волю.

Большой московский Собор 1667 года анафематствовал (отлучил от церкви) тех, кто после многократных увещеваний отказался принять новые обряды и новопечатные книги, а также продолжал ругать церковь, обвиняя ее в ереси. Собор также лишил Никона патриаршего сана. Низложенный патриарх был отправлен в заточение — сначала в Ферапонтов, а затем Кирилло Белозерский монастырь.

Увлекаемые проповедью расколоучителей многие посадские люди, особенно крестьяне, бежали в глухие леса Поволжья и Севера, на южные окраины Русского государства и за границу, основывали там свои общины.

С 1667 по 1676 год страна была охвачена бунтами в столице и на окраинах. Затем с 1682 года начались стрелецкие бунты, в которых раскольники играли немаловажную роль. Раскольники совершали нападения на монастыри, грабили монахов, захватывали церкви.

Страшным последствием раскола явились гари — массовые самосожжения. Самое раннее сообщение о них относится к 1672 году, когда в Палеостровском монастыре совершили самосожжение 2700 человек. С 1676 по 1685 год, по документально зафиксированным сведениям, погибли около 20 000 человек. Самосожжения продолжались и в XVIII веке, а отдельные случаи — в конце XIX века.

Главным результатом раскола явилось церковное разделение с образованием особой ветви православия — старообрядчества. К концу XVII — началу XVIII века существовали различные течения старообрядчества, получившие названия «толков» и «согласий». Старообрядчество разделилось на поповщину и беспоповщину. Поповцы признавали необходимость духовенства и всех церковных таинств, они были расселены в Керженских лесах (ныне территория Нижегородской области), районах Стародубья (ныне Черниговская область, Украина), Кубани (Краснодарский край), реки Дон.

Беспоповцы жили на севере государства. После смерти священников дораскольного рукоположения они отвергали священников нового поставления, поэтому стали называться беспоповцами. Таинства крещения и покаяния и все церковные службы, кроме литургии, совершали избранные миряне.

Постепенно большинство старообрядческих согласий, особенно поповщина, утратило оппозиционный характер по отношению к официальной церкви. В 1800 году часть старообрядцев поповцев пошла на соглашение с официальной церковью. Сохранив свою обрядность, они подчинились местным епархиальным архиереям. Поповцы, не пожелавшие идти на примирение с официальной церковью, создали свою церковь. В середине XIX века они признали своим главой находившегося на покое боснийского архиепископа Амвросия, который центром старообрядческой организации сделал Белокриницкий монастырь (ныне территория Черновицкой области, Украина). В 1853 году была создана Московская старообрядческая архиепископия, ставшая вторым центром старообрядцев Белокриницкой иерархии. Часть общины поповцев, которые стали называться беглопоповщиной (они принимали «беглых» попов — перешедших к ним из православной церкви), не признала Белокриницкую иерархию.

Вскоре в России были учреждены 12 епархий Белокриницкой иерархии с административным центром старообрядческим поселением Рогожское кладбище в Москве.

До 1685 года правительство подавляло бунты и казнило нескольких вождей раскола, но специального закона о преследовании раскольников за веру не было. В 1685 году при царевне Софье был издан указ о преследовании хулителей Церкви, подстрекателей к самосожжению, укрывателей раскольников вплоть до смертной казни (одних через сожжение, других мечом). Прочих старообрядцев приказано было бить кнутом, и, лишив имущества, ссылать в монастыри. Укрывателей старообрядцев «бить батогами и, поеле конфискации имущества, тоже ссылать в монастырь».

Во время гонений на старообрядцев был жестоко подавлен бунт в Соловецкой обители, во время которого в 1676 году погибли 400 человек. В Боровске в заточении от голода в 1675 году погибли две родные сестры боярыня Феодосия Морозова и княгиня Евдокия Урусова. Глава и идеолог старообрядчества протопоп Аввакум, а также священник Лазарь, диакон Феодор, инок Епифаний были сосланы на Крайний Север и заточены в земляную тюрьму в Пустозерске. После 14 лет заточения и пыток они были заживо сожжены в срубе в 1682 году.

Патриарх Никон уже никакого отношения к гонениям на старообрядцев не имел — с 1658 года до кончины в 1681 году он находился сначала в добровольной, а затем в вынужденной ссылке.

В конце XVIII века сами раскольники стали предпринимать попытки сблизиться с церковью. 27 октября 1800 года в России указом императора Павла было учреждено единоверие как форма воссоединения старообрядцев с Православной церковью.

Старообрядцам, пожелавшим вернуться в синодальную церковь, было дозволено служить по старым книгам и соблюдать старые обряды, среди которых наибольшее значение придавалось двоеперстию, но богослужение и требы совершали православные священнослужители.

В июле 1856 года по указу императора Александра II полиция опечатала алтари Покровского и Рождественского соборов старообрядческого Рогожского кладбища в Москве. Поводом послужили доносы, что в храмах торжественно совершаются литургии, «соблазняющие» верующих синодальной церкви. Богослужения проводились в частных моленных, в домах столичных купцов и фабрикантов.

16 апреля 1905 года, накануне Пасхи, в Москву пришла телеграмма Николая II, разрешающая «распечатать алтари старообрядческих часовен Рогожского кладбища». На следующий день, 17 апреля, был обнародован императорский «Указ о веротерпимости» гарантировавший староверам свободу вероисповедания.

В 1929 году патриарший Священный Синод сформулировал три постановления:

— «О признании старых русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и равночестными им»;

— «Об отвержении и вменении, яко не бывших, порицательных выражений, относящихся к старым обрядам, и в особенности к двуперстию»;

— «Об упразднении клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православно верующих христиан, и считать эти клятвы, яко не бывшие».

Поместный Собор 1971 года утвердил три постановления Синода от 1929 года.

12 января 2013 года в Успенском соборе московского Кремля по благословению святейшего патриарха Кирилла была совершена первая после раскола литургия по древнему чину.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

В середине XVII в. отношения между церковью и властью в Московской державе осложнились. Происходило это в момент усиления самодержавия и нарастания общественной напряжённости. В этих условиях прошли преобразования православной церкви, которые привели к серьёзным изменениям в политической, духовной жизни российского общества и церковному расколу.

Содержание

- Причины и предпосылки

- Реформа и раскол

- Последствия

- Что мы узнали?

- Церковное управление и раскол в Русской православной церкви

- От патриарха Филарета до Никона

- 18. Новый Иерусалим патриарха Никона под Москвой

- § 86. Удаление и низложение патриарха Никона

- § 88. Реформа Никона и церковный раскол

- Дмитрий Фельдман, Александр Прокопенко ВЫКРЕСТЫ ПРОТИВ ПАТРИАРХА НИКОНА: Материалы следственного дела 1666 года

- Возвышение и падение патриарха Никона

- 11. Новый Иерусалим патриарха Никона под Москвой

- ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСКОЛ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

- 3.5.3. Одна голова хорошо, а две… много! Взлет и падение патриарха Никона

- 3. Реформы русской православной церкви. Раскол

- Время патриарха Никона

- § 3. Политические и правовые идеи патриарха Никона и протопопа Аввакума: политико-правовая идеология церковного раскола

Причины и предпосылки

Разделение церкви произошло в 1650-х – 1660-х годах в ходе проведения церковной реформы, начатой патриархом Никоном. Причины раскола церкви на Руси в 17 веке можно разделить на несколько групп:

- социальный кризис,

- церковный кризис,

- духовный кризис,

- внешнеполитические интересы страны.

Социальный кризис был вызван стремлением власти ограничить права церкви. Она обладала значительными привилегиями по влиянию на политику и идеологию. Церковный кризис был порождён низким уровнем профессионализма духовенства, его распущенностью, различиями в обрядах, толкованием содержания священных книг. Духовный кризис – общество менялось, люди по-новому понимали свою роль и положение в социуме. Они ожидали, что и церковь будет соответствовать требованиям времени.

Рис. 1. Двоеперстие.

Интересы России во внешней политике также требовали преобразований. Московский царь хотел стать наследником византийских императоров как в делах веры, так и в их территориальных владениях. Чтобы осуществить желаемое, необходимо было привести обряды в единство с греческими образцами, принятыми на территориях православных земель, которые правитель стремился присоединить к России, или взять под её контроль.

Реформа и раскол

Раскол церкви на Руси в 17 веке начался с избрания Никона патриархом и начатой им церковной реформы. В 1653 г. во все московские церкви отправили документ о замене двоеперстного крестного знамения на троеперстное. Спешка, репрессивные методы Никона при проведении реформы вызывали протест населения и привели к расколу.

Рис. 2. Патриарх Никон.

В 1658 г. Никона выдворили из Москвы. Опалу вызвало и его властолюбие, и происки бояр. Преобразования продолжил сам царь. В соответствии с новейшими греческими образцами реформировали церковные обряды и богослужебные книги, которые в течение веков не менялись, а сохранялись в том виде, в котором получили их из Византии.

ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой

-

1. Октябрьская революция 1917 года кратко

1. Октябрьская революция 1917 года кратко -

2. Церковная реформа Петра

2. Церковная реформа Петра -

3. Россия при первых романовых

3. Россия при первых романовых -

4. Главная задача внешней политики России

4. Главная задача внешней политики России

Последствия

С одной стороны, реформа укрепила централизацию церкви и её иерархию. С другой, суд над Никоном стал прологом ликвидации патриаршества и полного подчинения церковного института государству. В обществе свершившиеся преобразования создали атмосферу восприятию нового, которая породила критичность по отношению к традиции.

Рис. 3. Старообрядцы.

Не принявших новшества стали называть старообрядцами. Старообрядчество – одно из самых сложных и противоречивых последствий Никоновской реформы, раскол внутри церкви и в самом обществе.

Что мы узнали?

Узнали о причинах проведения церковной реформы, её основном содержании и результатах. Русская православная церковь раскололась на старообрядцев и никониан. .

Оценка доклада

Раскол в Русской церкви и деятельность патриарха Никона

В середине XVII в. в Русской церкви произошел раскол. Во многом он был связан с деятельностью патриарха Никона. Еще будучи священником и настоятелем Новоспасского монастыря в Москве, Никон прославился строгостью жизни, образованностью, смелостью в заступничестве за обиженных. В 1652 г., но инициативе царя Алексея Михайловичи (1645-1676 гг.), находившегося под его заметным влиянием, Никон был избран патриархом. Царь доверял ему важные государственные дела. Например, отправляясь на войну с Польшей (1654 г.), он назначил патриарха правителем.

Патриарх Никон

Получив власть и титул «великого государя», Никон заставил знатных бояр докладывать через привратника о своем приходе, ожидать приема, кланяться и испрашивать благословения. Он активно вмешивался в управление государством и стремился поднять авторитет церкви. При нем церковь получила большое количество земель и крестьян, был восстановлен патриарший суд над духовенством. Но важнейшим из первых деяний Никона было постановление об исправлении церковных книг и икон по греческим образцам, которые по его приказу были привезены из Равенны – православной греческой епархии в Италии.

В. Е. Маковский. Иоанн III топчет ханскую басму. 1869 г.

Выше уже отмечалось, что русские священные книги и богослужебная литература изобиловали ошибками. На это указывали православные иерархи, приезжавшие в Москву. Поэтому назрела необходимость навести порядок в литературе и привести в соответствие с канонами православия обряды, которые на Руси также уже отличались от греческих. Например, в русском богослужении распространилась практика крещения двумя пальцами, в отличие от троеперстного крещения, принятого на православном Востоке.

Никон при полной поддержке царя рьяно принялся за дело исправления книг и внесения единообразия в обряды. Против этого выступил протопоп Аввакум – товарищ Никона по Кружку ревнителей древнего благочестия, действовавшему в Москве еще при молодом Алексее Михайловиче. Аввакум утверждал, что равеннские книги, которые были взяты Никоном за образец, испорчены латинской ересью, и сверять надо по старым русским образцам. Соборы 1654 и 1657 гг. поддержали реформы Никона и отлучили Аввакума и его сторонников от церкви. Аввакум, не пожелавший смириться, был сослан в Тобольск, а его сторонники начали убегать в глухие места. Посылаемые против них войска часто заставали сторонников Аввакума (они стали называться старообрядцами, так как выступали за верность старорусскому обряду) сжигающимися заживо. Так в русском православии произошел раскол, идейный вождь которого, Аввакум, не перестававший проповедовать свое учение, был в 1682 г. сожжен по приговору суда.

Одновременно с исправлением книг и попытками повысить уровень образованности русского духовенства Никон решительно боролся против проникновения в Россию произведений западной культуры. Даже из частных домов он выкидывал и уничтожал органы, западное платье, картины европейских мастеров. Написанные по западным правилам иконы он приказывал повреждать и носить по городу для поругания. Такая резкость вызвала недовольство знати и простого народа. На Никона царю поступали жалобы.

В 1658 г. между царем и патриархом произошел разрыв. Царь перестал приглашать Никона на торжественные пиры и бывать на его службах. 10 июля 1658 г. Никон самовольно оставил патриарший престол и удалился в Воскресенский монастырь, повелев управлять церковным и делами митрополиту Крутицкому Питириму. Противостояние между царем и патриархом продолжалось несколько лет. Никон не хотел уступить, он обвинял царя в отступлении от православия и даже послал ему проклятие.

Прп. Иосиф Волоцкий в молении на фоне монастыря

В 1666 г. в Москву прибыли патриархи Иерусалимский Нектарий и Александрийский Паисий. В союзе с российским духовенством они осудили Никона за самовольное оставление престола и лишили его священного сана. При преемниках Никона государственные подати с духовенства стали собирать поповские старосты, и злоупотребления светских чиновников, связанные с этим, прекратились. Был ликвидирован Монастырский приказ. Суд над священнослужителями вернулся в руки епископов и патриарха. Однако монастырям пришлось в обязательном порядке взять на содержание благотворительные заведения для старых служилых людей, сирот и вдов.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком на Litres.ru

Церковное управление и раскол в Русской православной церкви

Церковное управление и раскол в Русской православной церкви Еще в 40-х гг. XVII в. в Москве вокруг царского духовника Стефана Вонифатьева сложился кружок ревнителей древнего благочестия. Входили в него будущий патриарх Никон, протопоп Аввакум, настоятель Казанского собора

От патриарха Филарета до Никона

От патриарха Филарета до Никона 1619. – Возвращение Филарета (Федора Никитича Романова) в Москву. Собор поставляет его патриархом; конец междупатриаршества в России. Положено начало изменению русского обряда по греческому образцу в Московской Руси.1620. – Заседания

18. Новый Иерусалим патриарха Никона под Москвой

18. Новый Иерусалим патриарха Никона под Москвой Косвенным свидетельством того, что в XVII веке положение «правильного Иерусалима» на географических картах еще не устоялось, служит и известная попытка русского патриарха Никона воспроизвести священный город на местности

§ 86. Удаление и низложение патриарха Никона

§ 86. Удаление и низложение патриарха Никона По характеру своему Никон пользовался своим влиянием и властью очень решительно и круто. По словам современников, он начал «стоять высоко и ездить широко». Он любил проявлять свою мощь, требовал почтения и повиновения ото всех,

§ 88. Реформа Никона и церковный раскол

§ 88. Реформа Никона и церковный раскол Когда Никон жил в Москве до своего патриаршества, он был в дружбе с кружком священников, собиравшихся у царского духовника Стефана Вонифатьева. Кружок этот состоял из людей живых и начитанных, среди которых особенно выдавались

Дмитрий Фельдман, Александр Прокопенко ВЫКРЕСТЫ ПРОТИВ ПАТРИАРХА НИКОНА: Материалы следственного дела 1666 года

Дмитрий Фельдман, Александр Прокопенко ВЫКРЕСТЫ ПРОТИВ ПАТРИАРХА НИКОНА: Материалы следственного дела 1666 года Во время длительной русско-польской войны 1654–1667 гг. в России впервые осело значительное количество пленных литовско-польских евреев. Многие из них в

Возвышение и падение патриарха Никона

Возвышение и падение патриарха Никона Церковный раскол середины XVII в. – одно из самых трагических и ключевых событий в судьбе России. Впрочем, религия здесь играет незначительную роль. Раскол знаменовал собою возникновение трещины, переросшей со временем в полный отрыв

11. Новый Иерусалим патриарха Никона под Москвой

11. Новый Иерусалим патриарха Никона под Москвой Косвенным свидетельством того, что в XVII веке положение «правильного Иерусалима» еще не устоялось на географической карте, служит известная попытка русского патриарха Никона изобразить Иерусалим на местности под Москвой,

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСКОЛ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСКОЛ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1936 году произошло важное событие в жизни Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) — скончался и был похоронен в усыпальнице Иверской часовни в Белграде первый председатель ее Архиерейского синода митрополит

3.5.3. Одна голова хорошо, а две… много! Взлет и падение патриарха Никона

3.5.3. Одна голова хорошо, а две… много! Взлет и падение патриарха Никона Россия на протяжении веков была страной монархической. От Ивана III и особенно его внука Ивана IV до Иосифа Сталина и Владимира Путина вся полнота власти юридически (или фактически) сосредоточивалась в

3. Реформы русской православной церкви. Раскол

3. Реформы русской православной церкви. Раскол В середине XVII в. начались реформы Русской православной церкви, повлекшие за собой ряд серьезных изменений в политической и духовной жизни русского общества.3.1. Предпосылки:• Социальный кризис середины XVII в., тяжелое

Время патриарха Никона

Время патриарха Никона В 1613 году, когда Никите, сыну Мины, было всего восемь лет, в России воцарилась династия Романовых и начался период в истории страны, который кто-то называет бунташным веком, кто-то — боярским веком, кто-то — временем первых Романовых.С некоторыми

§ 3. Политические и правовые идеи патриарха Никона и протопопа Аввакума: политико-правовая идеология церковного раскола

§ 3. Политические и правовые идеи патриарха Никона и протопопа Аввакума: политико-правовая идеология церковного раскола Патриарх Никон и протопоп Аввакум были главными идеологами двух течений в рамках русской православной церкви — никонианства и старообрядчества,